東京科学大学(Science Tokyo)大岡山学生支援センター未来人材育成支援室(学生活動支援窓口)は、2月27日、Hisao & Hiroko Taki Plazaにて「第18回学生応援フォーラム」を開催しました。

大竹尚登理事長(最前列右から4人目)、田中雄二郎学長(同右から5人目)、若林則幸理事・副学長(教育担当)(同右から3人目)、関口秀俊執行役副学長(教育担当)(同右から6人目)

毎年開催している学生応援フォーラムは、学生間はもとより大学・地域に対しても有益である公的な学生活動を活性化させるとともに、学内および他大学の学生たちとの交流促進も目的としています。前回の第17回より、フォーラムのプログラム内容の検討から企画、運営までを学生たちに任せることで、フォーラムそのものの運営体験が学生たちの自主性や社会性を育てる場ともなるよう位置付けています。

今回の第18回は、東京医科歯科大学と東京工業大学の大学統合後初めての開催となりました。運営に携わる学生たちで話し合い、フォーラムのテーマを「ひろがる世界、つながる未来」としました。このテーマには、フォーラムでの交流が各活動の視野を広げ、統合を経てより良い未来を実現する糧となることを願う思いが込められています。

当日は、本学の学生・教職員と卒業生に加え、宇都宮大学、東京大学、横浜市立大学、九州工業大学、国際医療福祉大学、メルボルン大学からの学生および教職員、社会人の方々など合計101人が参加しました。

司会進行は、理学院数学系の伊藤貴大さん(学士2年)と物質理工学院応用化学系の田中里奈さん(学士2年)が務めました。

開会式

関口秀俊執行役副学長(教育担当)による開会挨拶から始まり、続いて保健管理センターの齋藤憲司教授から学生応援フォーラムの趣旨についての説明がありました。

アイスブレイク

参加者同士の交流促進、活発な意見交換を目指して、アイスブレイクの時間を設けました。参加者は3~4人の小グループに分かれ、それぞれ1枚の紙の中に、(1)名前・所属、(2)趣味・特技・マイブーム、(3)春休みにやりたいことまたはやったこと、(4)フォーラム参加の理由やフォーラムで楽しみなことを記入し、小グループ内で自己紹介を行いました。

このアイスブレイクについては、「アイスブレイクができて良かった。緊張がほぐれました」「アイスブレイクで話すきっかけができ、和やかにすすめることができました」「たくさん話ができて良かったです。時間が過ぎるのが速く感じました」などの声が寄せられました。

学生活動の口頭発表

学生支援センターが支援する活動である「学修コンシェルジュJr.」「ピアサポーター(医歯学系)」「ピアサポーター(理工学系)」「学勢調査」「東京科学大学学生ボランティアグループ(VG)」「留学促進団体(FLAP)」の6団体の学生たちが、一年間の活動と成果の発表を行いました。

学修コンシェルジュJr.

宮本泰地さん(工学院経営工学系 4年)

学修コンシェルジュJr.ガイダンス班は、毎年4月に開催される新入生対象のガイダンスの企画・運営に携わっています。次のガイダンスでは、医歯学系・理工学系合同開催という初の試みを行います。旧・東京工業大学と旧・東京医科歯科大学の既存の学生団体が応援フォーラムを機に協力し、医工連携を強化することで、「科学大生への快適な学生生活の提供」の実現を期待します。私は現在、ゲーム理論を研究しており、協力の重要性についても理解が深まりました。

金ナムギョンさん(物質理工学院材料系 4年)

学修コンシェルジュJr.では初年次学生を対象に学修支援を行っています。本フォーラムでは他団体の学生さんと交流し、それぞれの活動について聞くことができました。対象と方式は異なっていますが、人を支えることと学生が主体的に活動を行うという共通点を基に、新たなアイデアなどさまざまな話を聞くことができ今後の活動の参考になりました。

私はフェムト秒レーザーを用いたテルライドガラスの結晶析出の研究をしていますが、あまり知られていない材料を扱っているので、口頭発表とポスター発表で学んだ、人にわかりやすく伝える力や新しいことに対して興味を持つことを生かしたいと思います。

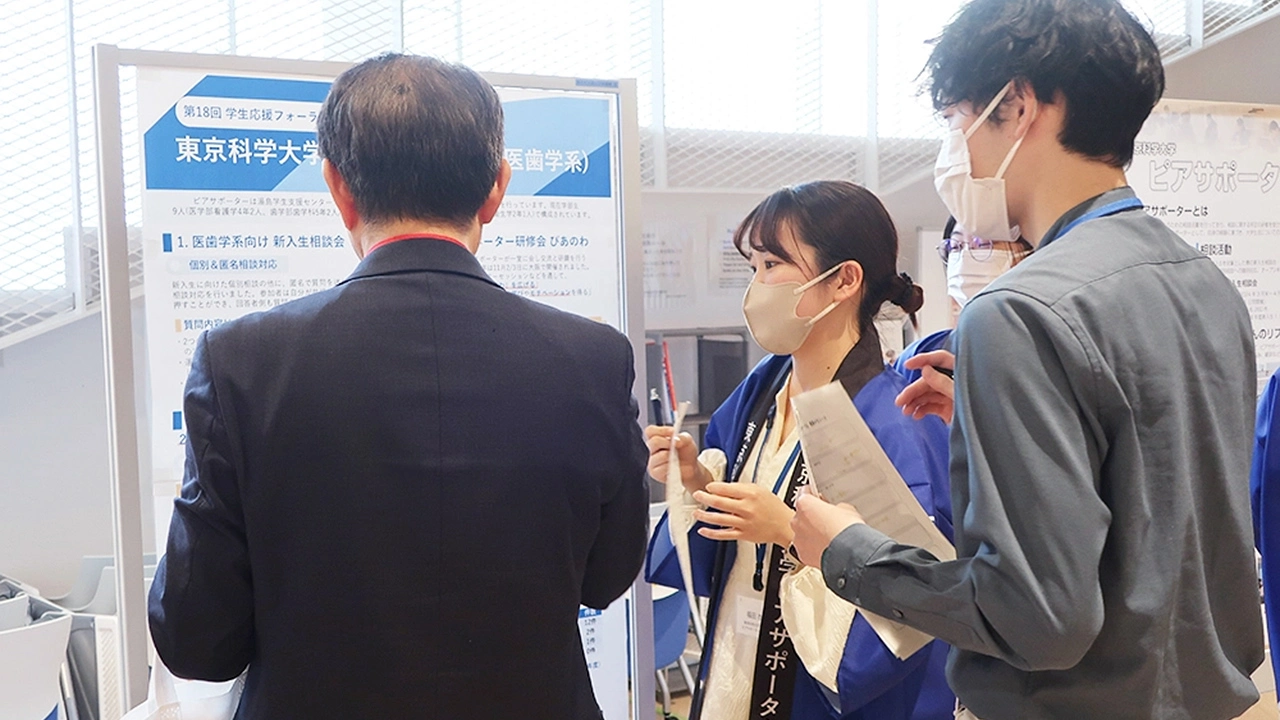

ピアサポーター(医歯学系)

福田衣莉さん(歯学部歯学科 5年)

ピアサポーター(医歯学系)では、主に学生の相談対応や、他団体との交流・協働を行っています。統合後初となる今年の学生応援フォーラムでは、医歯学系・理工学系からさまざまな学生団体が集まっており、学内だけではなく学外の一般の方々に向けて主体的に活動している姿に刺激を受けました。これからも理工学系の団体と協力しながら、全学部の学生にとって役立つイベントの開催・情報の発信に努めていきたいと思います。また、私は普段は大学病院にて歯学部の臨床実習に臨んでおりますが、患者さんとお話しする際やチーム医療の実践において、ピアサポート活動の中で学び得たことを生かしていければと思います。

ピアサポーター(理工学系)

飯干成美さん(環境・社会理工学院融合理工学系 4年)

口頭発表やポスター発表を通じて、多くの人にピアサポーターを認識してもらえたと感じました。また、他団体の活動を知り、情報を交換し合うことで、改めて自分たちの活動の強みや課題を見つめ直す機会を得られました。普段の研究活動では、グループ内での協力行動について、シミュレーションを用いて分析しています。今後も実際に団体の中で活動していくことで、実践的な理解を深めていきたいです。

橋本龍徳さん(情報理工学院情報工学系 3年)

多くの方がピアサポーターの活動に関心を持ち、声をかけてくださるだけでなく、質疑応答などを通じて新たな視点や活動のヒントを得られました。また、本フォーラムでは、学生と教職員が交流し、より良い未来について考えるきっかけになったと感じました。私は情報数学やコンピュータアーキテクチャを学んでいますが、今回はそうした専門分野にとどまらず多様な視点を得ることができ、貴重な経験になりました。今後もピアサポーター活動と学業の両方に励んでいきます。

学勢調査

松本淳弥さん(生命理工学院生命理工学系 4年)

学勢調査では、大学運営に学生の声を反映させることを目的とし、全学生を対象としたアンケートを基に提言書を作成し、大学へ奉呈しています。本フォーラムでは、私たちの活動を広く周知するだけでなく、学内外の多くの方々と意見を交換することで、自らの活動の意義を改めて考える機会となりました。現在は、腸内細菌の代謝経路の拡充を目指し、機械化による構築プロセスの効率化に取り組んでいます。修士課程に進学後も、人との関わりの中で学びを深めながら、研究と学勢調査の活動の双方をさらに発展させていきたいと考えています。

東京科学大学学生ボランティアグループ(VG)

松尾祥汰さん(工学院情報通信系情報通信コース修士 1年)

VGは復興支援・防災・地域連携を軸にしたボランティア活動に取り組んでいます。本フォーラムでは学内外の方々との意見交換を通じて、今後の協働の可能性や、VGの新たな活動へのヒントが得られました。私は普段、非協力ゲーム理論とその数値解法に関する研究を行っていますが、本フォーラムで高い志を持って自身の活動に取り組む学生と交流できたことは、私の研究活動やVGでの活動にとって非常に刺激的でした。最後に、本フォーラムの運営に関わった有志学生・教職員の皆様と、来場者の皆様にこの場を借りて感謝申し上げます。

留学促進団体 FLAP

長嶺泰己さん(物質理工学院材料系 3年)

研究活動では、触媒に関する研究を来年度から行う予定です。FLAPでは、Science Tokyoの学生にとって留学がより身近な選択肢に感じられるように、留学をサポートする活動を行っています。本フォーラムはFLAPの理念や既存の活動に加えて、企画中の活動について多くの学生に知ってもらう良い機会となりました。とくに新しい企画については多くの方からさまざまな評価をいただき、自信と反省を得ることができました。また他団体がいかにして団体を運営しているのかを、自分達が行っていないことを含めて知ることができたので、良い勉強になりました。

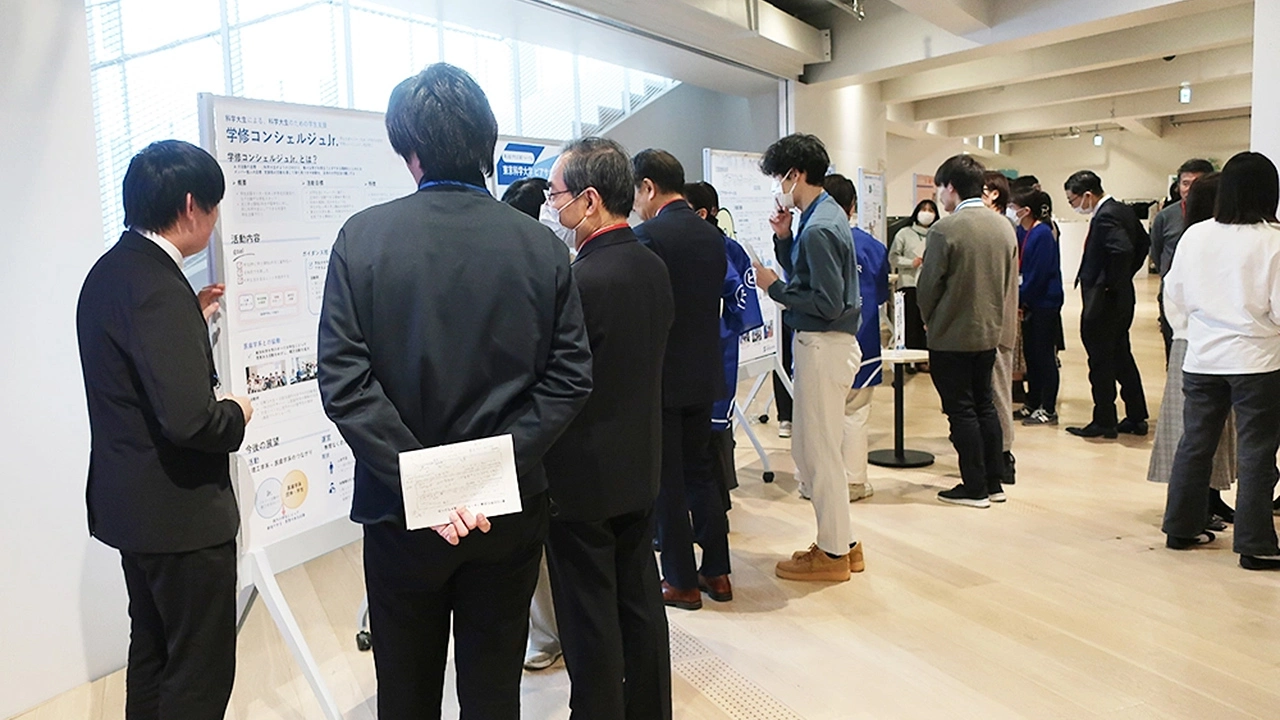

学生活動のポスター発表

教育革新センターオンライン教育プロジェクト、Taki Plaza Gardener、蔵前工業会学生分科会、救急医療サークル TESSO、東京科学大学 CCC(Child Care Club at Science Tokyo)、みらい創造チャレンジ 「自鳴瓶〜瓶の中で組み立てる親指サイズのオルゴール〜」、みらい創造チャレンジ「おおお知るまちプロジェクト」、みらい創造チャレンジ「Ciary:that cares about your health」の7団体が、1分間のプレゼンテーションとポスター発表を行いました。

口頭発表を行った6団体も加えて、13活動の発表となりました。

理工学系と医歯学系との多彩な活動に対して興味を持つ人々から、学生の活動に対して熱心な質問やコメントが途切れず、大いに盛り上がる場となりました。アイスブレイクで場が温まっていた効果もあったのではないかと思われます。

ポスター発表

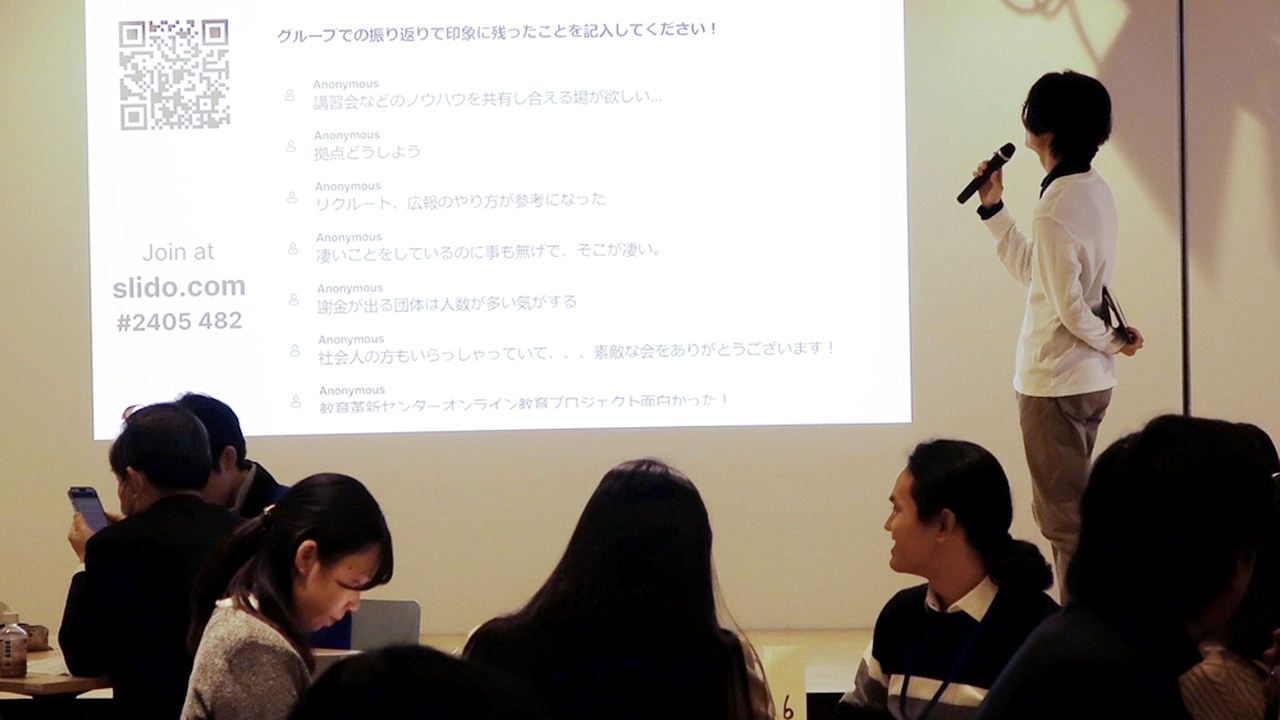

リフレクション(振り返り)

振り返りシートに各自で記入したあと、小グループ内での共有を経て、slidoというアプリを用いて全体での振り返りを行いました。会場のスクリーンに映し出された参加者からのコメントがかなり速いスピードで入力されていく様子から、率直な感想が積極的に寄せられるさまが見てとれました。参加者同士での交流が促進されていたことの影響もあるように感じました。

リフレクションについては、「振り返りシートの用意があり、しっかり話ができて良かったです」「シートの用意があり主体的に参加できて良かったです」「多くの人の意見が吸い上げられるシステムで発言しやすかった」等の声が寄せられました。

閉会式

田中学長からの閉会挨拶をもって、フォーラムは終了しました。

フォーラム終了後には懇親会を行いました。大竹理事長による乾杯の発声から始まり、若林理事・副学長(教育担当)に会の閉めの言葉をいただきました。

学生も教職員も和やかな雰囲気で笑顔での交流が見られましたが、なかでも、理事長や学長、副学長たちと学生とが言葉を直接交わす機会となっていたことが、学生と教職員がともに統合後の大学を作り上げていく姿を見ることができたようだった、との声がありました。

司会学生のコメント

伊藤貴大さん(理学院数学系 2年)

準備の段階から周囲の手を借りてばかりでしたが、なんとか司会の務めを果たせたと感じています。今回のフォーラムが初めての参加だったので、口頭発表やポスター発表で他団体の方と交流できたことは私にとって貴重な経験であり、大きな収穫でした。

私は現在数学を中心に学んでいます。勉強に苦戦する日々ですが、学業以外での活動にも積極的に取り組み、他者とのかかわりを大切にして学生生活を送っていきたいと思います。

田中里奈さん(物質理工学院応用化学系 2年)

経験が少なく初めは不安もありましたが、先輩方や先生方にご助言をいただきながらやり遂げることができました。フォーラムを通して多様な学生活動に対する理解を深めることもできたと感じています。

学業面では応用化学に関するさまざまな専門知識を学んでおり、現在は学士課程の折り返し地点ですが、今回フォーラムの司会や計画への参加という、学生活動において非常に大きな経験をさせていただきました。今回の学びや経験を活かして今後の学生活動を充実させるとともに、さらに専門的になり研究へと繋がる学業との両立に努めていきたいです。

フォーラム参加者の感想

- 学生本位で、かつ交流を促すべく、スマートに練られたプログラムと感じました。

- 学生の意欲や熱意が伝わってきて、充実した内容だった。やりたいことを突き進んでいけば道は開ける、という姿勢を感じた。

- 大学統合後初めての学生応援フォーラムで、先生方がご挨拶の中で話してくださった「学生が大学を変える」「学生が主体的に運営に関わる大学」という言葉が大変印象に残りました。Science Tokyoは、そういう大学になっていくのだということを実感でき、その気持ちを参加した学生達と教職員で共有できた会だったと思います。

大岡山学生支援センター 未来人材育成支援室(学生活動支援窓口)では、学生の主体性育成や社会性獲得、アントレプレナーシップを備えた人材育成を目的とする学生活動を今後も支援していきます。

※組織名、参加者の職名、所属、学年は全て開催当時のものです。

関連リンク

更新履歴

- 2025年5月16日 本文の編集を行いました。

お問い合わせ

大岡山学生支援センター 未来人材育成支援室(学生活動支援窓口)

〒152-8550 東京都目黒区大岡山2-12-1 Taki Plaza B1 TP-005

Tel 03-5734-7629

Fax 03-5734-3240

Email siengp@jim.titech.ac.jp