ポイント

- 海水淡水化ブラインを液体金属錫により資源化する方法を発明

- ブラインに含まれる海水資源を液体金属錫と反応させることで回収

- ヒ素で汚染された地下水の浄化にも応用可能

概要

東京科学大学(Science Tokyo) 総合研究院 ゼロカーボンエネルギー研究所の近藤正聡准教授と工学院 機械系原子核工学コースの堀川虎之介大学院生、物質理工学院のOh Minho助教(現、株式会社KOKUSAI ELECTRIC、主任技師)らは、液体金属錫[用語1]を利用する新しいブライン[用語2]処理技術を開発しました。

液体金属錫は核融合炉[用語3]などの冷媒として期待されているものですが、金属との強い反応性により構造材料を腐食してしまう課題がありました。本研究では、液体金属錫の欠点とされてきた金属との反応性を活かすことにより、淡水化ブラインに含まれる海水資源を効率良く回収できることが分かりました。この技術では、300℃に加熱した液体金属錫の表面にブラインを噴霧することにより、ブラインを蒸留して淡水を生産しながら、ブライン中に含まれるNaやMg、Ca、Kなどの海水資源を回収することができます。海水資源を液体金属錫中へと溶解させた後は、ゆっくりと冷やすことで、各金属元素を析出させて回収します。

本成果は、世界水協会(The International Water Association)が発刊している「Water Reuse」誌に3月1日付で掲載されました。

背景

水の惑星と呼ばれる地球には、14億km3と非常に多くの水が存在します。しかし、その内の97.5%を海水が占めていて、淡水は2.5%しかありません。その淡水のうち、68%が氷河、31%が地下水として存在していて、川や湖などのアクセスしやすい淡水はほんのわずかしかありません。また地下水は汚染されている場合があります。このように、利用できる淡水が十分に存在しないために、世界では20億人以上の人が水不足に直面しています。

足りない淡水を補うために、海水淡水化プラント[用語4]において大量の淡水が海水から生産されています。海水淡水化プラントで淡水を生産した際には、ブラインと呼ばれる排水が、淡水の1.5倍程度の量で発生します。ブラインは海水を濃縮したもので、世界では1年間で50兆リットルに及ぶブラインが発生しています。現在は、海洋環境に影響がでないように希釈してブラインを放出しています。

一方で、海水は様々な金属元素を薄い濃度で含んでいます。そのため、海水が濃縮したブラインは“掘らない資源”と呼ぶ事ができます。近藤正聡准教授らの研究グループは、核融合炉等の冷媒として期待される液体金属錫に関する研究を実施してきました。液体金属錫は、はんだ付けにも使用されるように、他の金属と結合しようとする強い反応性を有しています。そのため高温の状態では、液体金属錫は配管や容器を溶解してしまう課題があります。しかし、逆転の発想により、この欠点を活かすことで、ブラインに含まれる海水資源を効果的に回収できるのではないかと考えました。本研究では、淡水化ブラインを液体金属錫に直接接触させて海水資源を回収する研究を実施しました。また、世界で課題とされているヒ素で汚染された地下水の浄化にも試みました。

研究成果

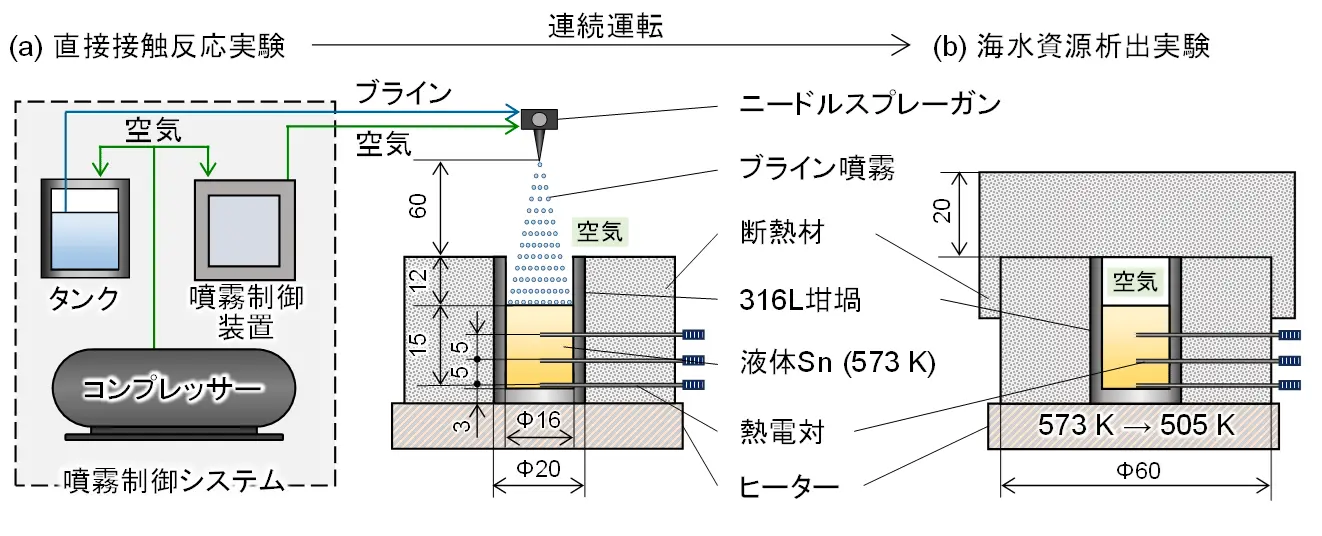

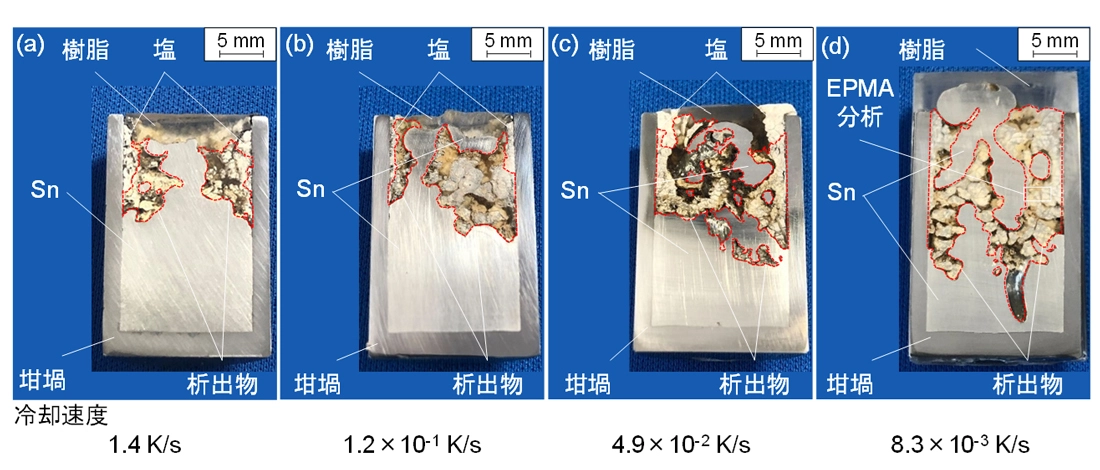

図1(a)に示す実験体系で、300℃に加熱した液体金属錫の液面に対して、ブラインを約8時間連続して噴霧しました。ブラインを液体金属錫に直接接触させることで、液体金属錫の表面では淡水の蒸気を蒸留の原理で生産し、一方でブライン中に含まれるNaやMg、Ca、Kなどの金属元素を液体金属錫中に溶解させて濃縮できることが分かりました。次に、図1(b)に示す実験体系で、ブラインに接触させた錫をゆっくりと冷やすことにより、錫の中に溶解した金属元素を析出物として回収できることも分かりました。図2はブラインと接触させた後に冷やした錫の断面を示します。海水に含まれる金属などの析出物が錫の中に存在していますが、冷やす速度を遅くした方が、析出物の成長が促されることが分かりました。

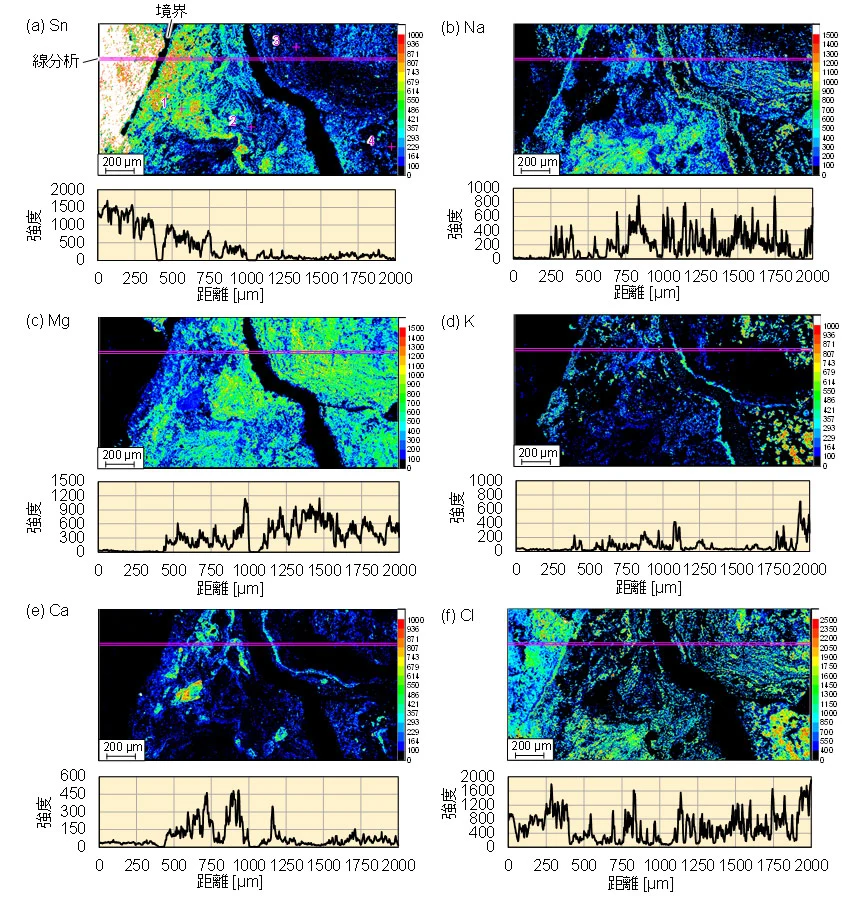

図3は、もっとも緩やかな冷却速度(8.3 × 10-3 K/s)で析出物を十分に成長させた後の断面組織をEPMA(電子プローブマイクロアナライザー[用語5])により分析した結果を示しています。結果より、NaやMg、Ca、Kは、異なる場所に析出していることが分かります。これは液体金属錫中における金属元素の溶解度[用語6]や濃度がそれぞれ異なることから、冷却条件に応じて金属元素が異なるタイミングで析出するためです。こうした成果から、液体金属錫を使うことによりブラインから淡水を生産するとともに、海水資源を回収できる見通しが得られました。更に、この技術を応用し、ヒ素で汚染された水を浄化する実験を実施したところ、高温の条件ではヒ素やその酸化物が蒸発してしまうため効率良く回収できないものの、300℃以下の低温の条件において効率的にヒ素を捉えて取り除くことができることがかりました。

社会的インパクト

人類にとって水が飲めない・使えないというのは究極の課題です。液体金属錫を使用すれば、海水を淡水化する際に発生する大量のブラインを水と資源に変える事ができます。本技術の特徴として廃棄物や排水が殆ど発生しないことも挙げられます。液体金属錫を高温に加熱することが必要ですが、そのエネルギーは自然エネルギーである太陽熱でも賄うことができます。本技術が社会に実装されれば、深刻化している水不足の課題を解決することにも繋がります。

今後の展開

今後は液体金属直接接触式海水淡水化デモプラントを建設し、数リットル単位の淡水を連続的に生産し、海水資源の分離・回収の精度を高めていく計画です。

付記

本研究の一部は、NEDO 官民による若手研究者発掘支援(若サポ)事業、「環境負荷に配慮した革新的な海水淡水化プロセスと有価資源回収法」、JPNP20004やJST次世代研究者挑戦的研究プログラム JPMJSP2106・JPMJSP2180により実施いたしました。

用語説明

- [用語1]

- 液体金属錫:錫(Sn)は原子番号50の金属元素。融点は232℃。高温時の蒸気圧が特に低いという特徴を有する。食器などに使用されてきた。液体金属錫としても様々な分野で応用範囲が拡がっている。詳細は以下の動画を参照

液体金属 その新たな可能性 – Tokyo Tech Research|YouTube

- [用語2]

- ブライン:逆浸透膜法やフラッシュ法等を使用した海水淡水化プラントにおいて海水を淡水化する際に発生する排水で、海水の2倍の塩分濃度を持つ濃縮塩水のこと。1年間で50兆リットルという大量のブラインが世界で発生している。

- [用語3]

- 核融合炉:膨大なエネルギーを生む、水素の同位体の核融合反応を人工的に発生させ、発電などに活用できるようにする装置。稼働時にCO2を排出しない次世代電源として期待されている。

- [用語4]

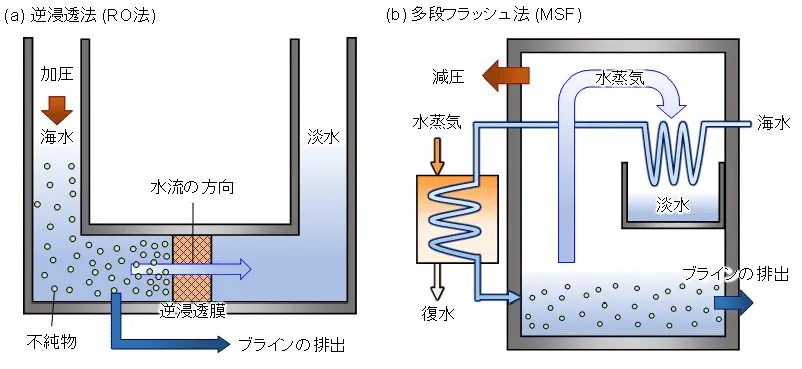

- 海水淡水化プラント:海水から淡水を生産するためのプラント。海水を淡水化する原理として、図4に示すように半透膜を利用して水だけを透過させて得る逆浸透膜(Reverse osmosis)法や海水を蒸発させて水を得る多段フラッシュ法がある。

- [用語5]

- EPMA(電子プローブマイクロアナライザー):真空中において、試料に対して電子線を当てることにより発生させたX線を分光することにより元素を特定する分析方法。

- [用語6]

- 液体金属錫中における金属元素の溶解度:液体金属錫中に溶解する最大の金属の量のこと。この溶解度は温度の関数であり、温度が高いほど溶解度が高くなる。金属が液体錫中に溶解度を超えて溶解することはできず、溶解できない分は析出する。この溶解度は、各金属元素で大きく異なる。

論文情報

- 掲載誌:

- Water Reuse

- タイトル:

- Liquid metal technology for collection of metal resources from seawater desalination brine and polluted groundwater

- 著者:

- Toranosuke Horikawa, Mahiro Masuda, Minho Oh, Masatoshi Kondo

- DOI:

- 10.2166/wrd.2025.100

研究者プロフィール

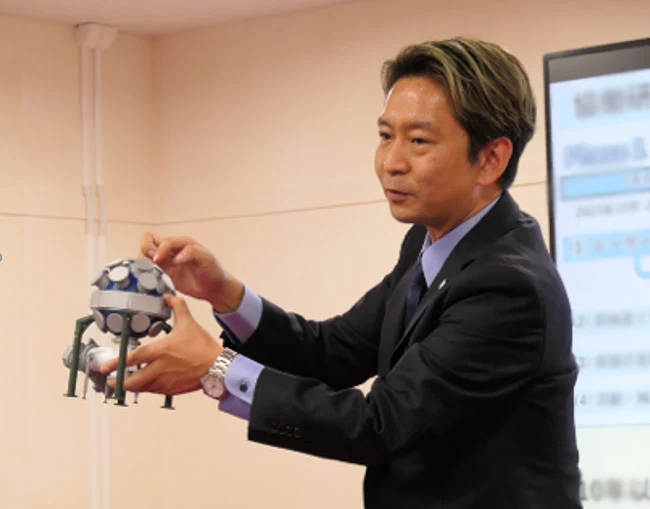

近藤 正聡 Masatoshi KONDO

東京科学大学 総合研究院

ゼロカーボンエネルギー研究所 准教授

研究分野:原子力エネルギー、液体金属工学

堀川 虎之介 Toranosuke Horikawa

東京科学大学 工学院 機械系

原子核工学コース 博士課程2年

研究分野:液体金属流体を使用した海水淡水化技術

関連リンク

お問い合わせ

取材申込み

東京科学大学 総務企画部 広報課

- Tel

- 03-5734-2975

- Fax

- 03-5734-3661

- media@adm.isct.ac.jp