どんな研究?

わたしたちの身のまわりには、プラスチックでできたものがたくさんあります。たとえば、ペットボトル、レジ袋、クリアファイル、フリース素材の服など、数え切れないほどです。

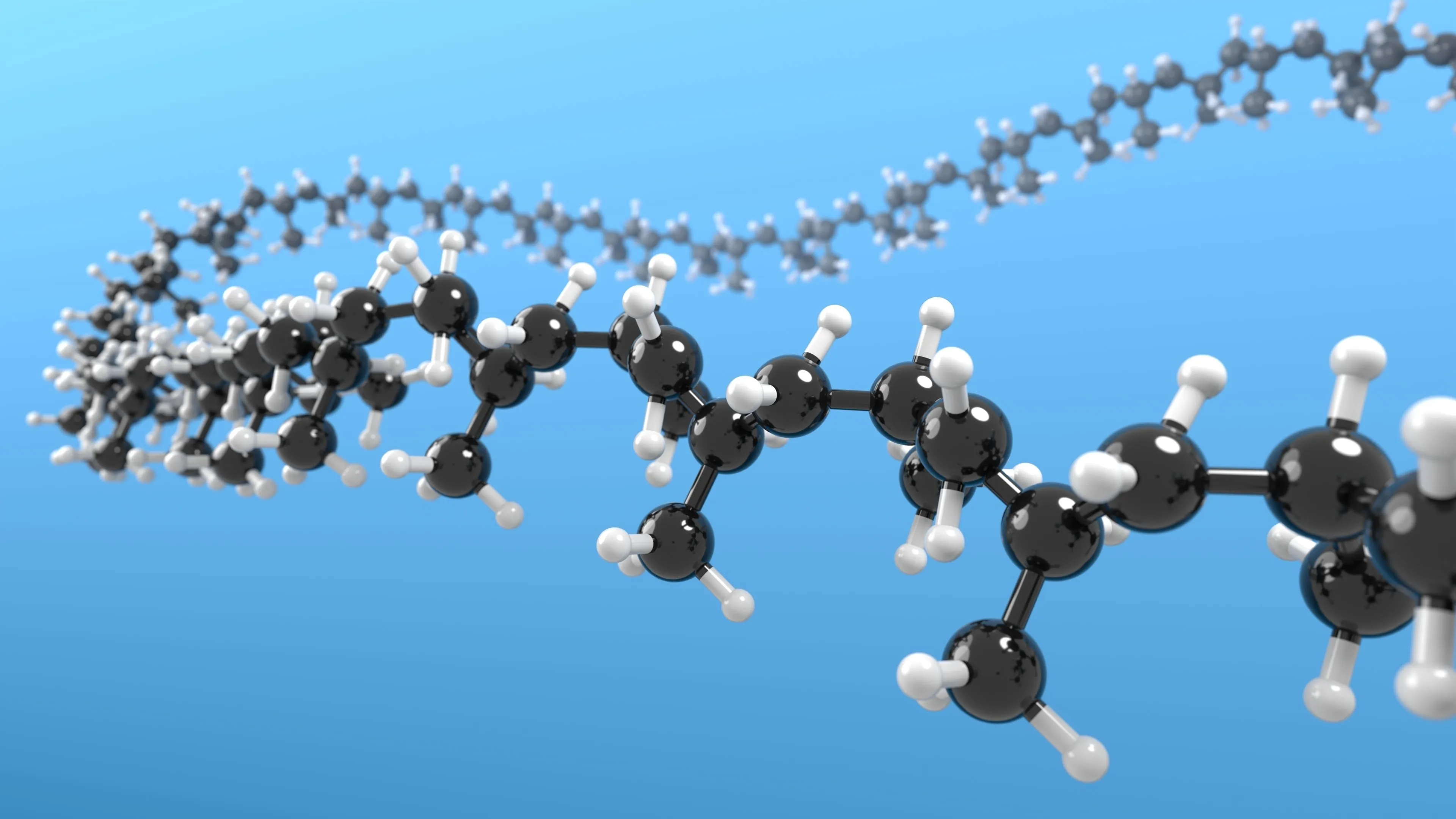

これらの材料は、モノマーと呼ばれる小さな分子が何千個も何万個もつながることでできるポリマーという物質から作られています。モノマーの種類が変わると、できあがるポリマーの性質、たとえば、柔らかさや強さ、透明度が変わります。具体的な例をあげると、エチレン(CH₂=CH₂)というモノマーがたくさんつながるとポリエチレンというポリマーができ、これはレジ袋などに使われています。

様々な用途に応じたポリマーをつくるために、既にできあがったポリマーに新しい機能をあとから加える「ポスト機能化」という方法が使われます。ポスト機能化によって、ありふれたポリマーを、ゴム、電池、スマホの部品など、用途に適した性質をもつポリマーに変えることが出来るのです。

ポスト機能化のためには、ポリマーの中にほかの分子と結合させる「つなぎ目」のような場所をつくる必要があります。従来は、光照射などの適切な反応条件を用いて、反応しやすい「つなぎ目」として「炭素ラジカル」をつくる方法が発展してきました。しかし、炭素ラジカルの反応性が高く制御しにくいために、狙った分子だけをピンポイントで結びつけることが困難で、実現できるポリマーの機能には限界がありました。

ここが重要

東京科学大学(Science Tokyo)の稲木信介(いなぎ・しんすけ)教授を中心とする研究チームは、従来の光を照射する方法に、近年注目を集める「光触媒を用いるラジカル―極性クロスオーバー(RPC)法」を巧妙に組み合わせることで、これまで作ることができなかった高機能ポリマーの開発に道を拓きました。

今回の研究では、RPC法を使って炭素ラジカルという反応しやすい分子の状態を、炭素カチオン種という別のかたちに変えることに成功しました。炭素カチオン種は、炭素ラジカルと同じく反応しやすいだけでなく、いろいろな分子と結びつけやすいのが特徴です。つまり、ポリマーに新しい機能を加える「つなぎ目」として、結合する分子の種類やバリエーションが、これまでよりずっと広がったのです。

炭素カチオン種を使うことによって、稲木教授らのチームは、リンを含んだ分子(ホスホネート)をポリマーに加えることに成功しました。これは、光の力で反応を進めるしくみを使ったポスト機能化としては世界で初めての成果です。

今後の展望

今回つくられたホスホネートを含むポリマーは、温度で性質がかわる感温材料や、燃えにくい難燃材料、さらにはリチウムイオン電池の添加剤として活用される可能性があります。

今回開発した手法を用いれば、ポリマーの弾性や、結晶性のような性質を細かくコントロールできるようになるため、思い通りの性質をもつ素材を自由にデザインできる時代が近づくでしょう。穏和な光反応を用いる本手法は、環境にやさしく、持続可能なものづくりにもつながる技術として期待されます。

研究者のひとこと

今回の研究では、光のちからを借りた面白い化学反応を使って、まったく新しいタイプの機能性ポリマーを作ることに成功しました。未来の材料づくりに役立つだけでなく、環境にもやさしい方法であるところが大きなポイントです。

これからも、「できなかったこと」を「できる」に変える科学の力を信じて、挑戦を続けていきたいと思います。

(稲木信介:東京科学大学 物質理工学院 応用化学系 教授)

この研究をもっと詳しく知るには

お問い合わせ先

研究支援窓口