ポイント

- 条鰭類に属する魚類の多くは、さまざまな溶質を透過するAqp10.1と限られた溶質を透過するAqp10.2の両方を持っていますが、同じ条鰭類に属するウナギはAqp10.1を失う一方、遺伝子重複により複数のAqp10.2パラログを獲得しました。

- ウナギのAqp10.2パラログでは特定のアミノ酸残基に変異が生じ、Aqp10.1と同様の性質を再獲得したことを発見しました。

- 遺伝子ファミリーが重複、欠失、機能分化を経て常に進化を繰り返すメカニズムの理解に貢献することが期待されます。

概要

東京科学大学(Science Tokyo) 生命理工学院 生命理工学系の永嶌鮎美助教、日髙進一郎大学院生、太田地洋大学院生、加藤明准教授らの研究チームは、同学院の古⽥忠⾂助教、東京⼤学 農学生命科学研究科 フォーデイズ株式会社寄付講座 食と生体機能モデル学研究室(現:加齢生体機能学研究社会連携講座)の伊藤公一特任准教授、山中大介特任助教(研究当時)、信州⼤学の中田勉准教授との共同研究により、ウナギが過去に失った広い溶質選択性を持つ膜輸送体タンパク質と同等の機能を、遺伝子重複[用語1]と変異による機能分化[用語2]によって再び獲得したことを明らかにしました。

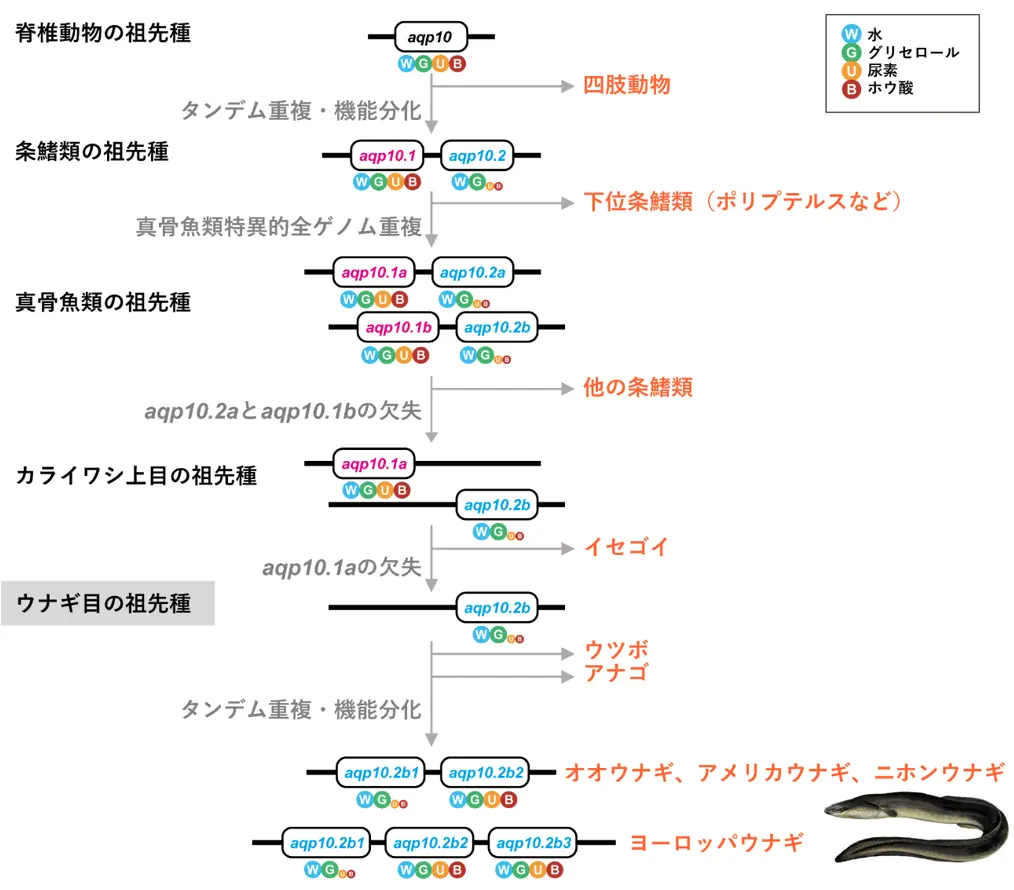

生物に広く分布する水チャネルであるアクアポリン(Aqp)[用語3]のうち、水のほかにグリセロールや尿素などの低分子化合物も透過するAqp10などはアクアグリセロポリン[用語4]と呼ばれ、体内のグリセロールや尿素の輸送において重要な役割を担う膜輸送体です。これまでの研究で私たちは、条鰭類[用語5]が、水の他にグリセロール、尿素、ホウ酸などさまざまな溶質を透過する性質を持つAqp10.1と、進化の過程で尿素とホウ酸の輸送活性を喪失もしくは減弱したAqp10.2の両方を持つことを報告しました[参考文献1]。本研究では、Aqp10.1を持たない一方、遺伝子のタンデム重複[用語6]により獲得した複数のAqp10.2パラログ[用語7]を持つウナギに着目し、Aqp10.2パラログの機能について詳細な活性測定を行いました。その結果、パラログの一つは他の条鰭類のAqp10.2と同様に水とグリセロールのみを透過し、尿素とホウ酸の輸送活性を大きく減弱させていることが分かりました。一方、残りのパラログは他の条鰭類のAqp10.2とは異なり、水、グリセロール、尿素、ホウ酸をどれもよく透過すること、およびこの活性は過去にウナギの祖先が失ったAqp10.1とよく似ていることを見出しました。また、この性質はアクアポリンの細孔を形成するアミノ酸残基の一つの変異に由来することが示されました。これらの結果は、ウナギがAqp10.1遺伝子を失った後に遺伝子重複により複数のAqp10.2遺伝子が生じ、その一部が変化してAqp10.1遺伝子と同等の機能を持つ遺伝子を再獲得したことを意味します。本研究成果は、遺伝子が欠失と重複を繰り返しながら進化していることを示唆しており、遺伝子ファミリーの形成モデルとして知られる「birth-and-death evolution[用語8][参考文献2]」の例を示すものです。

本成果は、9月12日付(現地時間)でSociety for Molecular Biology and Evolution (SMBE) が発行する「Genome Biology and Evolution」誌にオンライン掲載されました。

背景

アクアポリン(Aqp)は6回膜貫通型の水チャネルタンパク質です。Aqpの中には水のみを輸送し、他の小分子は輸送しない「狭義Aqp」と呼ばれるタイプと、水だけでなく、グリセロールや尿素など電荷を持たない低分子化合物も輸送する「アクアグリセロポリン」と呼ばれるタイプが存在します。哺乳類ではAqp0からAqp12までの13種類のアクアポリンが報告されており、このうちAqp3, 7, 9, 10がアクアグリセロポリンに分類されます。以下、ここではタンパク質の略称は最初の文字を大文字で、遺伝子の略称は全て小文字のイタリック体で表記します。

条鰭類は、aqp10.1とaqp10.2という二つのaqp10パラログを持ち、それぞれがコードする膜輸送体タンパク質は、異なる溶質選択性を持っています[参考文献1]。Aqp10.1は水の他に広範な溶質(グリセロール、尿素、ホウ酸)を透過しますが、Aqp10.2は進化の過程で尿素とホウ酸の輸送活性を喪失もしくは減弱させています。ゲノムが解読された条鰭類では、ほとんどの魚類が両方の遺伝子を保持していますが、ウナギ目はaqp10.1を失っていることがYilmaz らにより報告されていました[参考文献3]。ウナギ目の中では、ウナギ属に限りaqp10.2bのタンデム重複が起こって複数のパラログが生じています。しかし、これらの新しく生じたパラログの機能が変化しているかどうかは不明でした。

研究成果

研究チームはまず、ウナギ目および近縁種の公共ゲノムデータの解析を行い、ウナギ目の共通祖先が確かにaqp10.1由来の遺伝子を失っていること、そしてウナギ属においてaqp10.2bのタンデム重複が生じ、ヨーロッパウナギではaqp10.2b1、aqp10.2b2、aqp10.2b3の三つのパラログが存在することを確認しました。次に、アフリカツメガエル卵母細胞発現系を用いて、これらの機能解析を行いました。ヨーロッパウナギのAqp10.2b1は、他の条鰭類のAqp10.2と同様に、尿素とホウ酸の透過性が低いことが分かりました。一方、Aqp10.2b2とAqp10.2b3は、水とグリセロールに加えて、尿素とホウ酸に対しても高い透過性を示すことが判明しました。すなわち、ヨーロッパウナギのAqp10.2b2とAqp10.2b3は、他の条鰭類のAqp10.1や四肢動物のAqp10と同様の活性を持っていました。

この機能の違いの分子メカニズムを解明するため、アクアポリンの細孔に存在する芳香族/アルギニン(ar/R)選択フィルター[用語9]のアミノ酸を比較しました。その結果、Aqp10.2b1ではar/R選択性フィルターの3番目のアミノ酸残基がチロシン(Y)であるのに対し、Aqp10.2b2とAqp10.2b3ではグリシン(G)に置換されていました。このYからGへの置換が、タンパク質活性レベルの機能分化をもたらしたのかを検証するため、Aqp10.2b1のYをGに置換した変異体を作成して活性を測定したところ、尿素とホウ酸の透過性が顕著に増加しました。これは、ただ一つのアミノ酸置換が、Aqp10.2b2とAqp10.2b3に広範な溶質選択性を与えたことを示しています。また、私たちが以前報告した、ar/R選択フィルターを形成する1位と3位のアミノ酸残基の両方がかさ高いアミノ酸残基であるAqp10.2において、その片方を小さなアミノ酸残基であるGに置換すると、尿素・ホウ酸に対し高い透過性を持つようになる[参考文献4]、ということが自然界で実際に最近起きた例であると言えます。そしてこれは、遺伝子が欠失と重複を繰り返しながら進化する遺伝子ファミリーの形成モデル「birth-and-death evolution[参考文献2]」の例でもあります。

また、ニホンウナギにおける組織分布の解析を行いました。その結果、膀胱と小腸ではaqp10.2b1のみが、腎臓ではaqp10.2b1とaqp10.2b2の両方が発現していることが明らかになり、機能分化が組織発現のレベルでも起きていることが示唆されました。

社会的インパクト

ヒトや魚などの高等動物は類似したタンパク質をコードする遺伝子をいくつも持っており、それらは遺伝子ファミリーや多重遺伝子族などと呼ばれます。これらは過去の遺伝子重複や欠失と、その後の機能分化・機能獲得により形成され、生物が高度で複雑な機能を獲得する仕組みの一つとなっています。今回、ウナギの祖先が過去に遺伝子欠失を経験し、その後、残った遺伝子を重複してアミノ酸残基を変異することにより、過去に失った遺伝子と同等の機能を持つ遺伝子を再獲得した例を見出しました。このことは、高等生物における遺伝子ファミリーの進化の理解に貢献することが期待されます。

今回の研究で明らかになったウナギ属におけるAqp10の進化的変化は、ウナギが淡水、汽水域、海洋を回遊する複雑な生活と深く結びついている可能性があります。特に、尿素やホウ酸といった特定の溶質の高い透過性を再獲得したという発見は、ウナギが多様な環境に順応する生理学的基盤の一端を解き明かすことにつながると考えられます。これらの知見は、水生生物が環境変化にどのように適応しているかという環境適応戦略や生物多様性の理解にも貢献します。

また、アクアグリセロポリンの輸送特性を深く理解することは、ヒトの代謝関連疾患のメカニズムを解明し、グリセロール輸送を標的とした新たな薬剤開発や、健康維持のための栄養指導といった医療・健康分野への貢献も期待されます。

今後の展開

Yilmaz らの報告は、aqpファミリーの重複と欠失が脊椎動物の進化の過程で繰り返し起こり、多岐にわたる生理的役割を獲得してきた可能性を示唆しています[参考文献3]。しかし、これらのタンデム重複がどのような機能分化をもたらしたのか、その全容は未だ解明されていません。私たちが今回用いたアプローチを他の生物種にも適用することで、多様化したアクアグリセロポリンの機能を網羅的に解析し、進化の過程で生じたさまざまな機能分化の事例を分子レベルで明らかにできる可能性があります。

付記

本研究は、日本学術振興会 科研費 基盤研究B(21H02281)および若手研究(21K14781)、公益財団法人ロッテ財団「奨励研究助成」、東京科学大学挑戦的研究者賞の支援を受けて実施されました。本研究の一部は東京科学大学ダイバーシティ推進室ワークライフ両立支援部門の「育児・介護中の研究者のためのアシスタント配置プログラム」の支援によって行われました。

参考文献

- [1]

- Imaizumi G, Ushio K, Nishihara H, Braasch I, Watanabe E, Kumagai S, Furuta T, Matsuzaki K, Romero MF, Kato A, Nagashima A. Functional Divergence in Solute Permeability between Ray-Finned Fish-Specific Paralogs of aqp10. Genome Biol Evol. (2024) doi: 10.1093/gbe/evad221 東工大ニュース「Aqp10タンパク質の尿素・ホウ酸輸送活性の減弱が生じた進化上のタイミングを同定」

- [2]

- Nei M, Rooney AP, Concerted and birth-and-death evolution of multigene families. Annu Rev Genet.(2005) doi: 10.1146/annurev.genet.39.073003.112240

- [3]

- Yilmaz O, Chauvigne F, Ferre A, Nilsen F, Fjelldal PG, Cerda J, Finn RN. Unravelling the Complex Duplication History of Deuterostome Glycerol Transporters. Cells. (2020) doi: 10.3390/cells9071663

- [4]

- Nagashima A, Ushio K, Nishihara H, Akimoto J, Kato A, Furuta T. Aquaporin 10 paralogs exhibit evolutionarily altered urea and boric acid permeabilities based on the amino acid residues at positions 1 and 3 in the ar/R region. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. (2025) doi: 10.1152/ajpregu.00212.2024 Science Tokyoニュース「アクアグリセロポリンが尿素・ホウ酸の透過性を制限する仕組みを解明」

用語説明

- [用語1]

- 遺伝子重複:一つの遺伝子がコピーされて二つの遺伝子になること。

- [用語2]

- 機能分化:遺伝子重複によって生じたパラログが、元々の機能とは異なる活性を持つタンパク質をコードするようになったり、発現する時期や組織が変化したりすることによって、それぞれ異なる役割を分担するようになる現象。

- [用語3]

- アクアポリン:細胞膜に存在するタンパク質で、水分子をのみを選択的に透過させる性質を持つ。1992年にピーター・アグレ(2003年ノーベル化学賞)らによって報告された。

- [用語4]

- アクアグリセロポリン:アクアポリンファミリーのうち、水のほかにグリセロールや尿素などの電荷を持たない低分子化合物を輸送する膜タンパク質。

- [用語5]

- 条鰭類:石灰質の骨を持つ脊椎動物のうち肉鰭類以外の群。魚類の大半を占める。

- [用語6]

- タンデム重複:一つの遺伝子がコピーされて二つの遺伝子になり、元々の遺伝子の隣に挿入されること。

- [用語7]

- パラログ:遺伝子重複によって生じた遺伝子群。

- [用語8]

- birth-and-death evolution:遺伝子重複によって生じた遺伝子ファミリーの進化プロセスを説明するモデル。生じた遺伝子の偽遺伝子化が起こることも、機能分化が生じることもある。

- [用語9]

- 芳香族/アルギニン(ar/R)選択フィルター:アクアポリンの細孔の最も狭い部分に位置し、通常四つのアミノ酸残基で構成される領域。小分子の透過性に影響する。

論文情報

- 掲載誌:

- Genome Biology and Evolution

- タイトル:

- Loss and Gain of Aqp10 Paralogs with Broad Solute Selectivity in Anguillid Eels

- 著者:

- Ayumi Nagashima, Shinichiro Hidaka, Chihiro Ota, Daisuke Yamanaka, Koichi Ito, Tsutomu Nakada, Tadaomi Furuta, and Akira Kato

- DOI:

- 10.1093/gbe/evaf169

研究者プロフィール

永嶌 鮎美 Ayumi Nagashima

東京科学大学 生命理工学院 生命理工学系 助教

研究分野:感覚生理学

加藤 明 Akira Kato

東京科学大学 生命理工学院 生命理工学系 准教授

研究分野:比較進化生理学