ポイント

- 藻類でのデンプン分解を調節するタンパク質の残基を特定

- 残基のリン酸化状態を変えることでデンプン蓄積量を向上させることに成功

- 藻類を利用したバイオ燃料の増産などにより、地球温暖化の進行抑制効果に期待

概要

東京科学大学(Science Tokyo)※ 総合研究院 化学生命科学研究所の今村壮輔特定教授(現 日本電信電話株式会社(NTT) 宇宙環境エネルギー研究所 上席特別研究員)、田中寛教授、東北大学 大学院医学系研究科の島弘季学術研究員、五十嵐和彦教授らの研究チームは、藻類(微細藻類)細胞内でのデンプン分解を調節する分子レベルの仕組みを解明し、デンプン蓄積量を向上させることに成功しました。

今回の研究では、デンプン分解に関与するGWDタンパク質[用語1]の特定のアミノ酸残基のリン酸化[用語2]状態の変化が、デンプン分解のスイッチになることを発見しました。さらにこの仕組みを応用し、デンプン分解を抑制することで、デンプン蓄積量が約1.6倍に向上することを確認しました。

デンプンはバイオエタノールなどの原料となる有用なバイオマスです。本研究で明らかになった仕組みを活用して、藻類のデンプン蓄積量を向上させることは、バイオ燃料の増産に直結します。これにより、環境負荷の少ない燃料生産が可能となり、環境問題の解決に貢献することが期待されます。

本成果は、3月21日付(現地時間)の「Plant Physiology」誌に掲載されました。

- 2024年10月1日に東京医科歯科大学と東京工業大学が統合し、東京科学大学(Science Tokyo)となりました。

背景

IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の第6次評価報告書[参考文献1]には、地球温暖化が人間活動によるものであることを「疑う余地がない」と明記されています。そして地球温暖化の原因の一つである、大気中のCO2増加への対応が重要視されています。

そうした中で、大気中のCO2を利用して光合成を行う藻類(ここでは主に微細藻類をさす)を用いたデンプン生産が注目されています。デンプンは、バイオエタノールなどの燃料や各種化成品の原料となる物質です。藻類は植物に比べて増殖が速く、耕作地を必要としないことから、藻類を用いたデンプン生産は、温暖化の進行を抑制する重要な技術と考えられています。

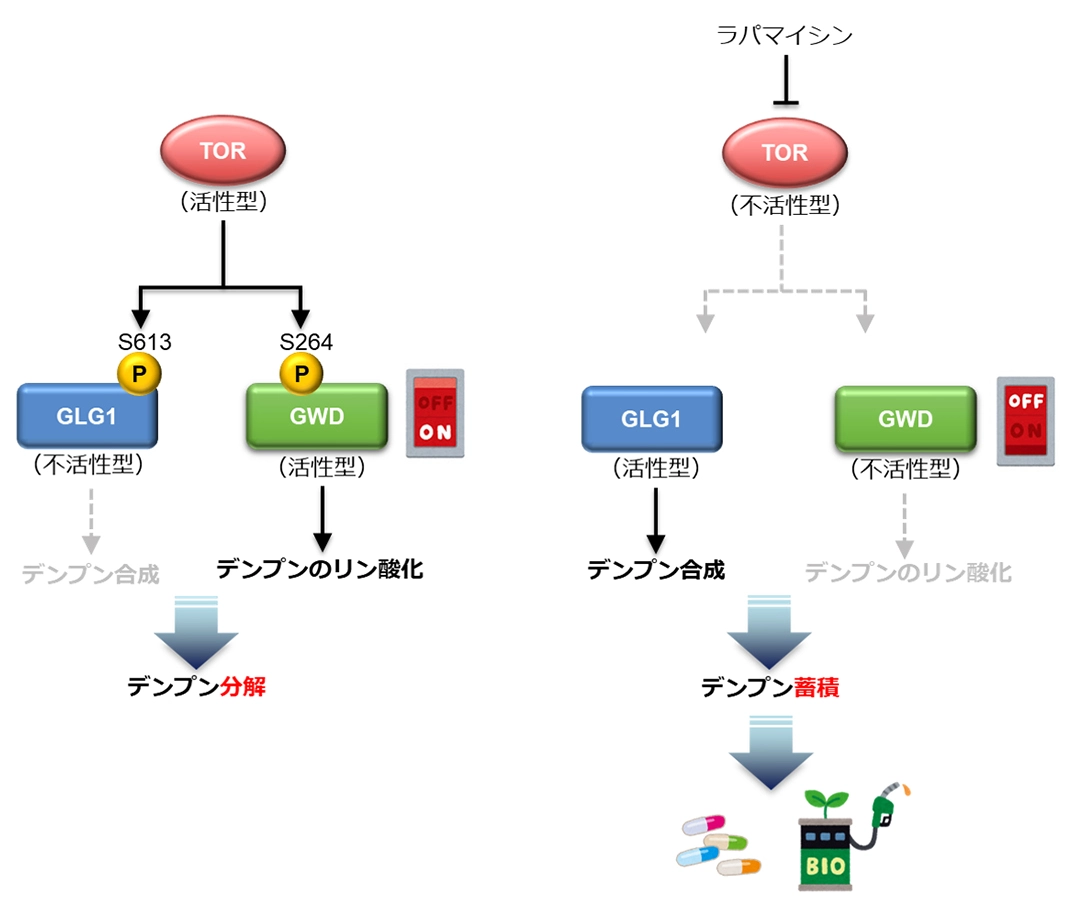

しかし、藻類がデンプン量を調節する仕組みはこれまでほとんど分かっておらず、藻類を用いたデンプン生産の生産性向上にはその仕組みの解明が必要とされていました。そのうち、デンプン合成が調節される仕組みは、研究グループによる以前の研究で明らかになっていました[参考文献2]。この仕組みでは、GLG1タンパク質[用語3]の特定のアミノ酸がTOR[用語4]シグナル伝達経路によってリン酸化されることで、デンプン合成量が調節されます(図1)。しかし、デンプン分解が調節される仕組みについては、TORシグナル伝達経路がデンプン分解にも関与しているかどうか、またその分子機構はどのようなものかなど、不明な点が多く残されていました。

研究成果

日中に蓄積したデンプンは、夜間に分解することで、藻類のエネルギーとなっています。本研究ではまず、TORシグナル伝達経路がGWDを介することで、夜間におけるデンプン分解の制御にも関与していることを明らかにしました。次に、以前の研究で実施したリン酸化プロテオーム解析結果を再解析し、GWDタンパク質の264番目のセリン残基のリン酸化がTORキナーゼの活性に依存して起こることを発見しました。これによって、このセリン残基のリン酸化状態がデンプン分解のスイッチになっていることが明らかになりました。

研究グループはこの仕組みを応用して、264番目のセリン残基を人為的にリン酸化模倣[用語5]させたP-GWDタンパク質、および脱リン酸化模倣[用語6]させたDeP-GWDタンパク質を、藻類細胞内で過剰に発現させました。その結果、DeP-GWDタンパク質を発現させた細胞株では、デンプン量がコントロール株に比べて約1.6倍に増加していることが確認されました。これにより、今回明らかにした仕組みを使ってデンプン分解を抑制することで、デンプン蓄積量を高めることに成功しました。

社会的インパクト

デンプンを元にした材料は、燃料、食品、紙、繊維、プラスチック、化粧品、接着剤、医薬品などさまざまな業界で、バイオエタノール、生分解性プラスチック、医薬品など幅広い種類の製品に使用されています。これらに使われるデンプンは主に作物由来であり、耕作地を必要とします。これに対して、藻類により生産されるデンプンは耕作地を必要としないため、持続可能なデンプン供給源として注目されています。またデンプン質の食品は、食事中の炭水化物の主な供給源として、人間の摂取カロリーに大きく貢献しており、世界平均で約80%を占めていると試算されています[参考文献3]。藻類のデンプン分解の仕組みを解明し、デンプン蓄積量の増加を実現する今回の成果は、作物由来のデンプンを藻類由来のデンプンに置き換えることを可能にし、環境問題と食料問題という二つの大きな社会問題を解決する糸口になると考えられます。

今後の展開

研究グループは以前の研究で、デンプン合成を調節する仕組みを初めて解明しています。この仕組みを、今回の成果で明らかになったデンプンの分解の調節の仕組みと組み合わせて、デンプンの合成を高めつつ分解を抑制することができれば、藻類におけるデンプン量の飛躍的な向上が期待されます。

付記

本研究の一部は、公益財団法人武田科学振興財団の助成を受けたものです。

参考文献

- [2]

- 「藻類のデンプン産出を自在にコントロール」2018年11月5日東京工業大学プレスリリース

- [3]

- Ahmed K. Rashwan, Hala A. Younis, Asem M. Abdelshafy, Ahmed I. Osman, Mohamed R. Eletmany, Mahmoud A. Hafouda & Wei Chen, Environ. Chem. Lett., 2024, 22, pages 2483–2530.

Plant starch extraction, modification, and green applications: a review

用語説明

- [用語1]

- GWD(α-glucan, water dikinase)タンパク質:デンプン分子にリン酸基を付加することで、デンプンの分解を促進するタンパク質。GWDタンパク質の活性を制御することで、デンプンがいつ、どの程度の速さで分解されるかを調整することができる。

- [用語2]

- リン酸化:タンパク質分子などにリン酸基を付加する反応。リン酸化によってタンパク質分子の機能や、細胞内での局在や他のタンパク質分子との結合状態が変化する。タンパク質の機能を調節する主要な調節の仕組み。

- [用語3]

- GLG1タンパク質:デンプン合成の初期の段階でグルコース数分子をつなぎ合わせるグライコジェニン(glycogenin)と相同性を持つタンパク質。その分子を基に、デンプン合成酵素がさらにグルコース分子をつないでデンプンが合成される。

- [用語4]

- TOR(target of rapamycin):真核生物に広く保存されたタンパク質リン酸化酵素。アミノ酸やグルコースなどの栄養源により活性が制御されている。標的分子のリン酸化を通してタンパク質合成を調節し、細胞の成長(大きさ)を制御している。

- [用語5]

- リン酸化模倣:セリン残基をアスパラギン酸やグルタミン酸残基に置換することで、セリン残基がリン酸化された状態を人工的に再現すること。

- [用語6]

- 脱リン酸化模倣:セリン残基をアラニン残基に置換することで、セリン残基が脱リン酸化された状態を人工的に再現すること。

論文情報

- 掲載誌:

- Plant Physiology

- タイトル:

- Target of rapamycin signaling regulates starch degradation via α-glucan, water dikinase in a unicellular red alga

- 著者:

- Sota Komiya, Imran Pancha, Hiroki Shima, Kazuhiro Igarashi, Kan Tanaka, Sousuke Imamura

研究者プロフィール

田中 寛 Kan TANAKA

東京科学大学 総合研究院 化学生命科学研究所 教授

研究分野:微生物科学、システム生物学

今村 壮輔 Sousuke IMAMURA

日本電信電話株式会社(NTT)宇宙環境エネルギー研究所 上席特別研究員

研究分野:植物分子生物学、生物資源科学

五十嵐 和彦 Kazuhiko IGARASHI

東北大学 大学院医学系研究科 生物化学分野 教授

研究分野:生化学、分子生物学

島 弘季 Hiroki SHIMA

東北大学 大学院医学系研究科 生物化学分野 学術研究員

研究分野:生化学、分子生物学

関連リンク

取材申込み

東北大学 大学院医学系研究科・医学部広報室

- Tel

- 022-717-8032

- Fax

- 022-717-8931

東京科学大学 総務企画部 広報課

- Tel

- 03-5734-2975

- Fax

- 03-5734-3661

- media@adm.isct.ac.jp