ポイント

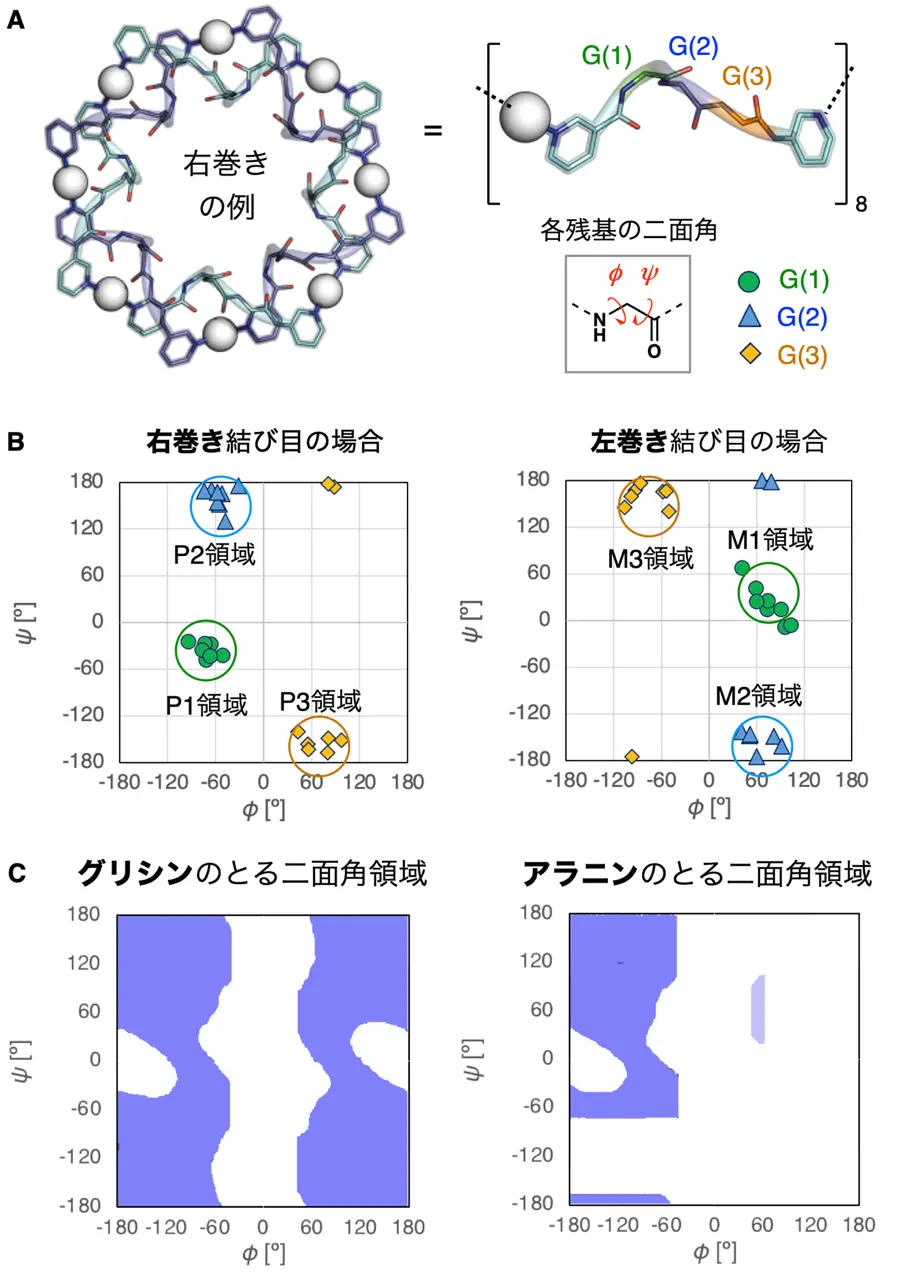

- 短いペプチドと金属イオンを混ぜて、巻き方向が制御された結び目構造に精密に集合

- 結び目分子を連結することで、編み込みナノチューブ構造の合成に初めて成功

- 新たな機能性ナノ材料の創成につながる可能性

概要

東京科学大学(Science Tokyo)総合研究院 化学生命科学研究所の澤田知久准教授らの研究チームは、タンパク質の材料であるペプチド[用語1]からなる結び目構造[用語2]を合体させた編み込みナノチューブ構造[用語3]へ人工的に集合させることに初めて成功しました。

結び目構造は化学合成が非常に難しい分子構造の一つであり、人工合成が挑戦されてきました。本研究グループはこれまでに、ペプチドに対して金属イオンによる自己組織化[用語4]を利用する独自の合成法によって、複雑な結び目構造の構築に成功してきました。しかし、結び目の右巻き・左巻き[用語5]を制御することは課題でした。

今回新たに、ペプチド配列中にアラニン[用語6]を1カ所導入することで、左巻きの結び目構造に制御されることを明らかにしました。また、配列の別の位置にアラニンを導入すると右巻きの結び目構造が生成し、これをもとにアラニン側鎖の先に金属イオンとの結合サイトを加える設計によって、右巻きの結び目分子二つが合体した、編み込みナノチューブ構造が構築できることも見出しました。本成果で得られた複雑な結び目や編み込み構造の設計法をもとに、編み込み構造を基盤とする機能性分子材料の創成に向けた応用が期待できます。

本研究成果は、東京科学大学 総合研究院 化学生命科学研究所の澤田知久准教授、東京大学の藤田誠卓越教授(兼 分子科学研究所 卓越教授)、小熊蒼汰大学院生(博士課程学生)らによって行われ、3月6日付けの米国の主幹化学雑誌「Journal of the American Chemical Society(アメリカ化学会誌)」(オンライン版)にオープンアクセスで掲載されました。

背景

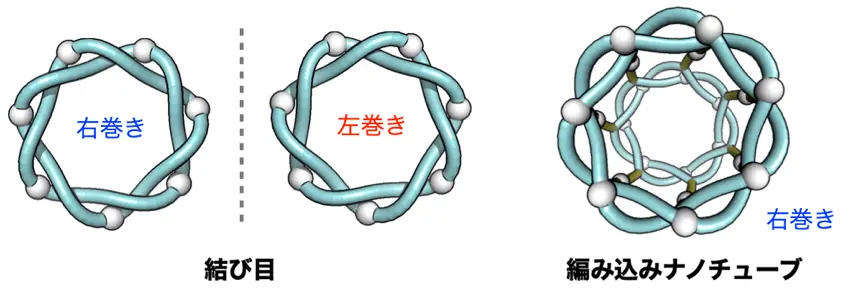

セーターや竹細工に見られるように、日常生活におけるスケールでは柔軟な材料を編み込むことによって秩序をもった形状が自在に作り出され、活用されています。一方、ナノメートルサイズの分子を用いて秩序をもった編み込み構造を作ることは非常に困難です。その要因は、分子を自由につまむことができない極微の世界で、分子の輪に分子鎖を通すことが困難であるためです。そこで、分子同士が自発的に集合する自己組織化を利用して、そのような編み込み分子構造を合成する試みが過去、数十年間に渡り行われてきました。自己組織化を利用することで、一つの輪が三つ葉状に絡まった結び目(三つ葉結び目)をはじめとするトポロジー構造[用語7]の化学合成が約40年前に初めて達成されて以来、そのような分子構造の合成や特性が盛んに研究されています(図1A)。

これまで、結び目構造の交差点に金属イオンを挟み込み、二つの分子鎖を交差させる合成法(金属テンプレート法)により、三つ葉結び目構造の構築がなされてきました。その後、結び目の絡まり度合い(交点数)の多い、五つ葉結び目などの合成も達成されましたが、さらに絡まった結び目構造の合成は困難でした。本研究グループは、ペプチドと金属イオンを自己組織化させる独自のアプローチを考案し、これまでに七つ葉結び目などの高度に絡まった結び目構造の構築を達成しています。ペプチドと金属イオンを混ぜるだけで形成するため、簡便に合成できることも特徴です。一方、どのようなペプチド配列から結び目構造が生成するのかを予測したり、結び目構造の巻き方(結び目を構成している二重らせんの巻き方:図1B)を制御したりすることは難しく、大きな課題となっていました。

結び目や編み込み構造を自在に精密構築する方法を開発することができれば、柔軟な分子鎖から秩序をもったナノ構造を作り出せることになり、さまざまな機能性分子材料の創製に応用できると考えられます。

(A:化学合成の歴史、B:トーラス結び目のでき方)

研究成果

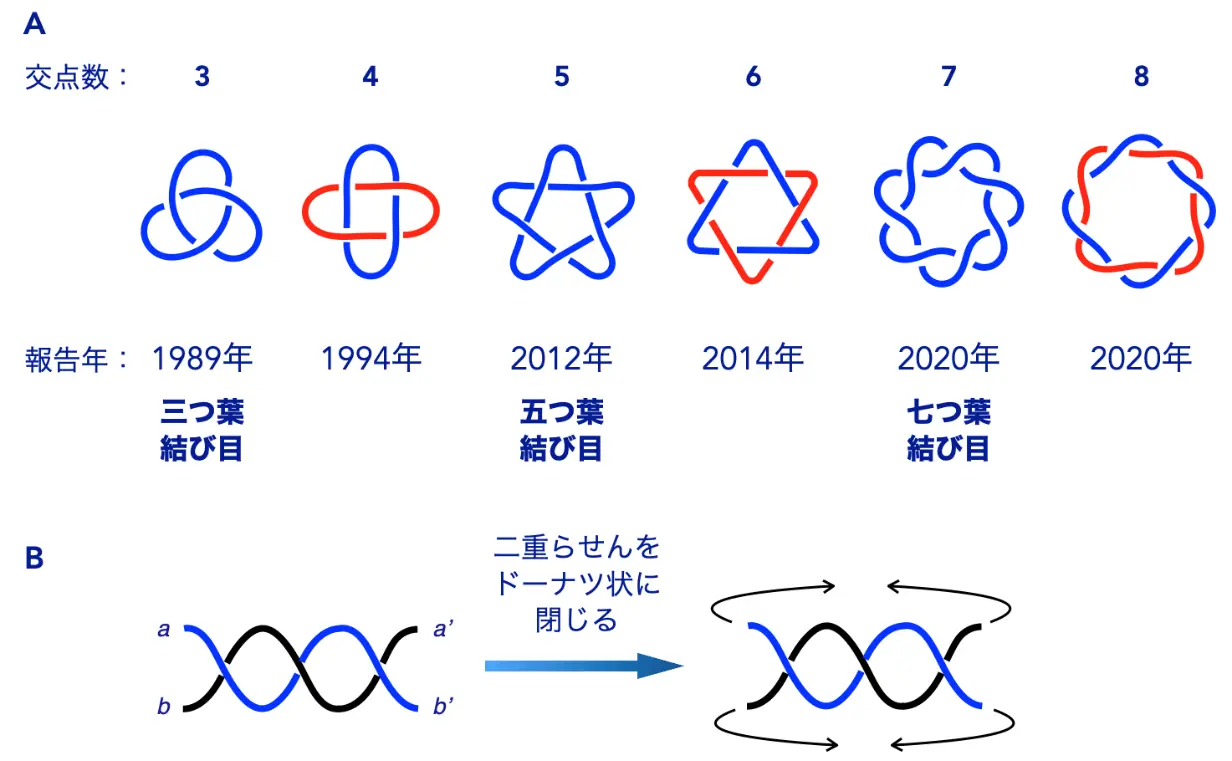

本研究ではまず、ペプチドと金属イオンを混ぜ合わせてできる七つ葉結び目構造の右巻き・左巻きを制御する方法を検討しました。7交点の絡まりをもつ七つ葉結び目分子は、8交点の類似構造(八つ葉絡み目)と互いに似た構造をもつため、溶液中では両者は混合物として得られます。以前の研究で、それらの部品となるペプチド配列として、不斉構造[用語8]をもたないグリシン[用語9]からなるG-G-G配列を用いると右巻き・左巻きの構造が同数生成し(図2A)、不斉構造をもつA(L-アラニン)を導入したA-G-Gを用いると、右巻き構造のみが得られることを過去の研究において明らかにしています(図2B)。今回、同じ不斉源のAをペプチド配列中の別の位置に導入した場合に、左巻き構造のみが得られることが明らかとなりました。

(A:G-G-G配列では右巻き・左巻きが同数生成、B〜D:配列にAを入れて右巻き・左巻きを制御、E:側鎖に金属結合部位を入れて編み込みナノチューブ構造を構築)

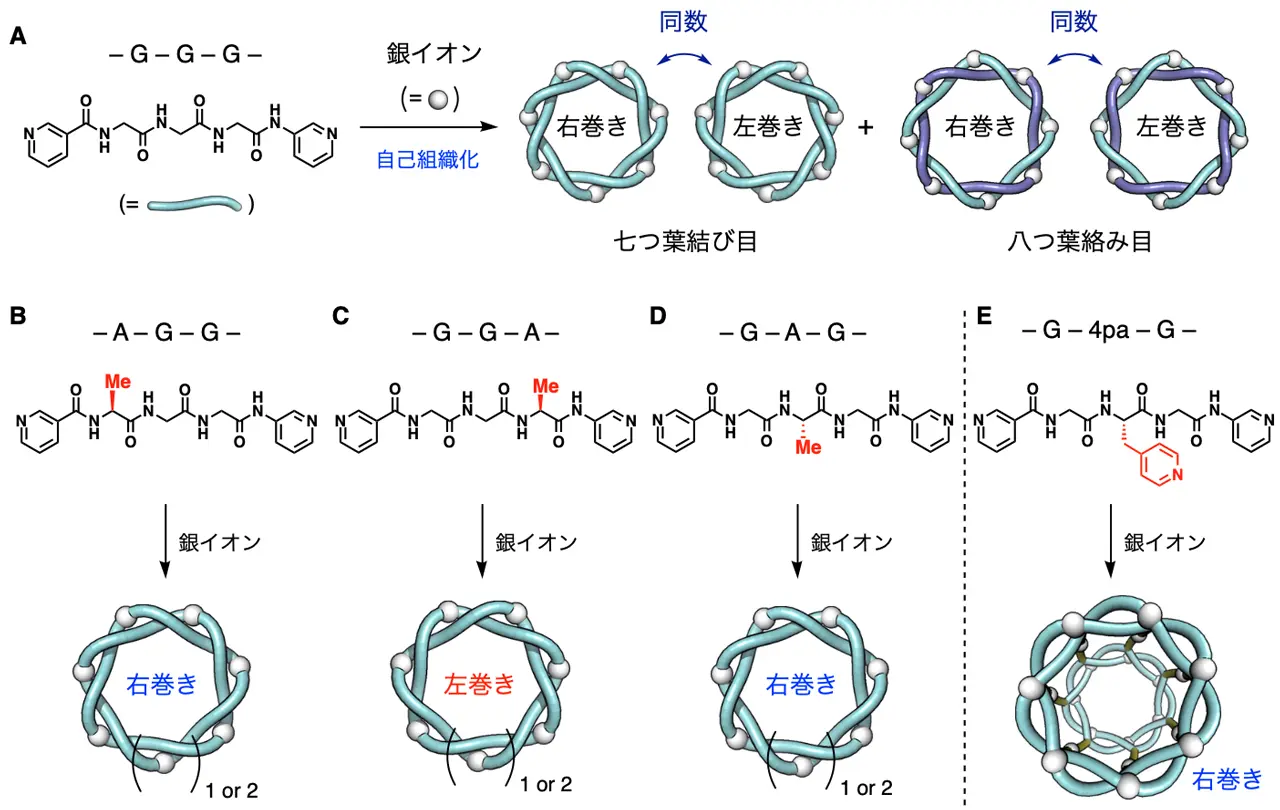

具体的には、G-G-A配列を設計し、これと銀イオンを混合することで、左巻きの結び目構造となることを予測しました(図2C)。その根拠は、結び目構造を形成する際に、ペプチドの各残基のとる二面角[用語10]が、グリシンと比べてアラニンでは制限がかかるためです(図3C)。右巻きの結び目構造を形成するためには、ペプチド配列X1-X2-X3の各アミノ酸残基の二面角はそれぞれ、図3Bに示すグラフのP1、P2、P3の領域の値である必要があります(図3AB)。左巻きの結び目構造の場合には、その原点対称の位置であるM1、M2、M3の領域の値である必要があります。グリシンの二面角の値はいずれの領域にも位置しますが、アラニンの場合の二面角の値はM3領域には位置しますが、P3領域には位置しません。したがって、G-G-A配列では左巻きの結び目構造になると予測しました。

(A:右巻き結び目構造中のペプチド1本の構造、B:右巻き・左巻きの結び目構造中の各アミノ酸の二面角領域、C:グリシン・アラニンが一般的にとる二面角領域)

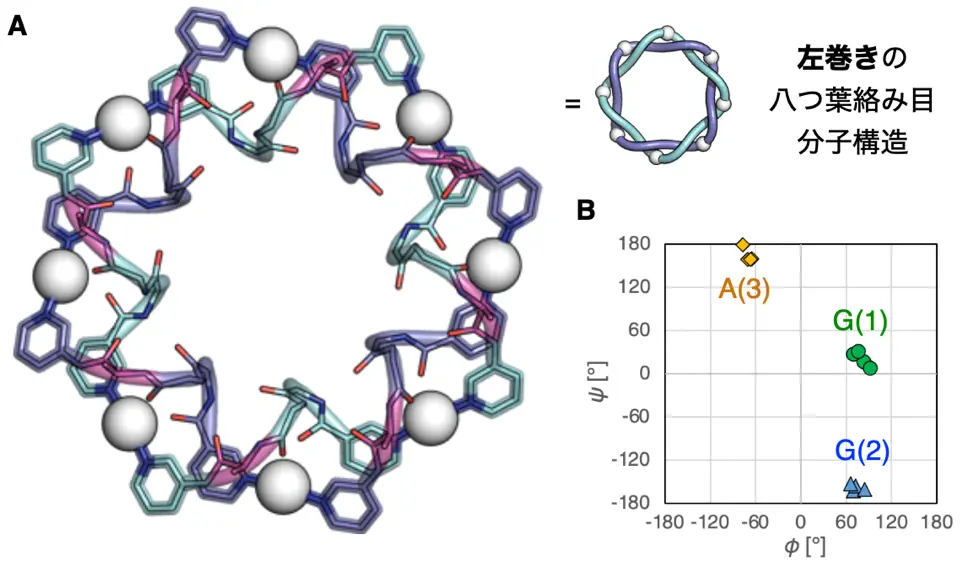

実際に、G-G-A配列のペプチドと銀イオンを溶液中で混合し、その溶液のNMR測定[用語11]を行うと、七つ葉結び目と八つ葉絡み目由来のシグナルがそれぞれ1セットずつのみ確認され、左巻きの構造のみが生成していることが示唆されました。この溶液から得られた単結晶をX線結晶構造解析[用語12]により調べたところ、確かに左巻き構造が形成されていることを、原子レベルの分解能で観察することができました(図4)。

(A:結晶構造、B:各アミノ酸残基の二面角)

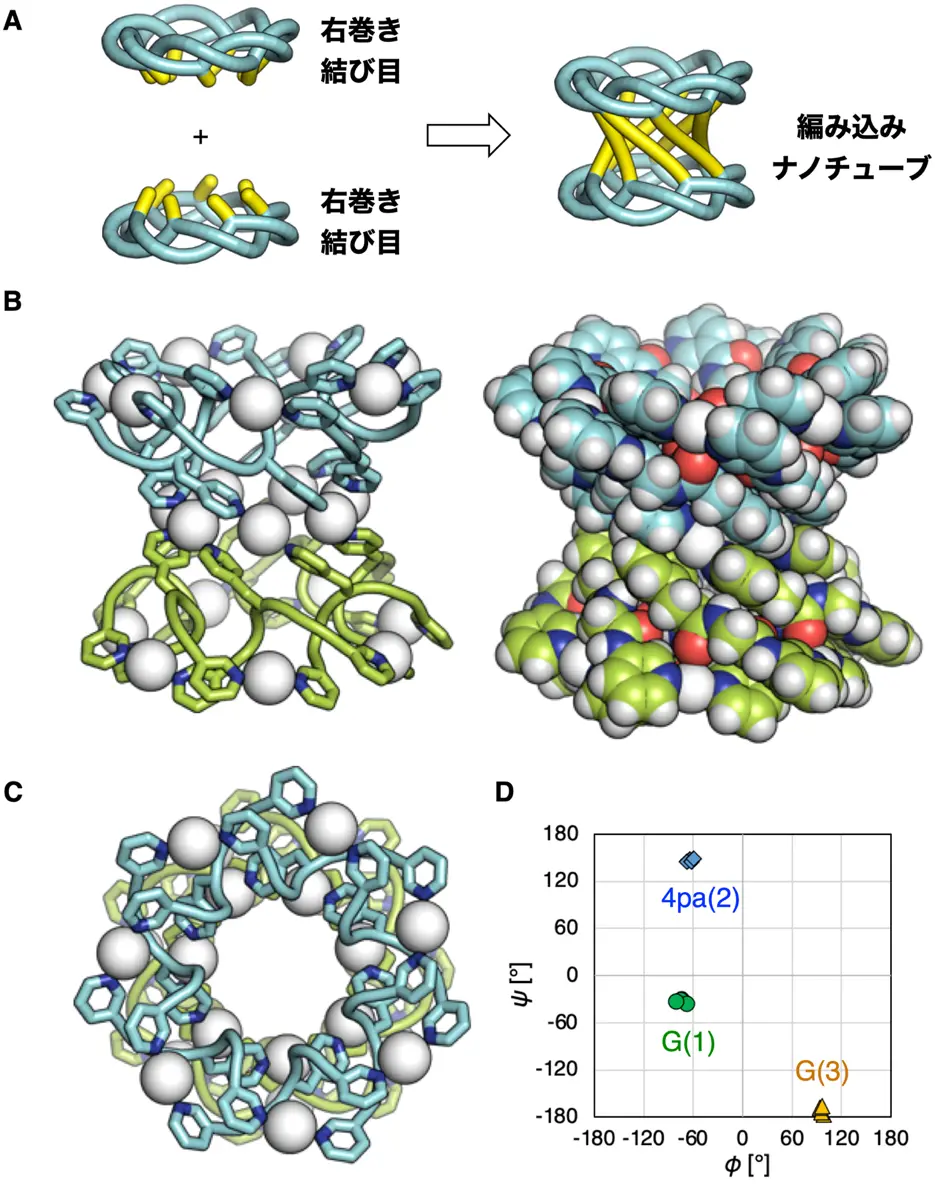

次に、Aの位置を変えた、G-A-G配列のペプチドからは右巻きの結び目が生成すると予測しました(図2D)。アラニンがつくる二面角の値はP2領域には位置しますが、M2領域には位置しないためです(図3BC)。実際に、この配列のペプチドを合成し、銀イオンと溶液中で混ぜ合わせることで、結び目構造へ組み上がったことがNMR測定により確認されました。さらに、このG-A-G配列のアラニン側鎖の先に金属イオンとの結合部位(ピリジル基)を新たに導入する設計を考案しました(図2E)。これにより、二つの結び目構造同士が金属イオンを介して合体すると予想したためです。G-4pa-G配列(4pa:4-ピリジル-L-アラニン)のペプチドを合成し、銀イオンと混合すると、NMR測定から新たな生成物が観測されました。この溶液から単結晶を作成し、X線結晶構造解析によって、右巻きの七つ葉結び目構造が合体した編み込みペプチドナノチューブ構造を形成していることを実証しました(図5)。これにより、分子鎖の編み込みによって円筒構造が構築可能であることが明らかとなりました。

社会的インパクト

秩序をもった結び目や編み込み構造は、柔軟な分子から精密なナノ構造を造形するための構造基盤となります。本研究成果を基に、結び目や編み込みを自在に活用できるようになれば、ナノ構造を効率的に造形できる技術へ進展することが期待されます。同じ化学組成の分子にも関わらず、結び方や編み込み型の違いに応じて、ナノ材料のしなやかさや構造安定性といった物性の制御も可能になると期待されます。

今後の展開

本研究成果により、単独の結び目構造の化学合成だけでなく、それを組み合わせたより複雑な編み込み構造の化学合成が可能となりました。多数の結び目構造を組み合わせた、さらに高度なナノ構造の精密構築を進める予定です。また、巻き方向が制御された結び目や編み込みナノチューブ構造に備わる、キラル光学物性やキラル分子認識などの特性の解明も進めたいと考えています。

付記

本研究は、科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業 さきがけ(課題番号:JPMJPR20A7)、日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業(課題番号:19H05461、JP24K01465)などの支援により実施されました。

用語説明

- [用語1]

- ペプチド:複数のアミノ酸が鎖状につながった化合物であり、タンパク質の構成要素である。天然では20種類あるアミノ酸の配列にしたがって、さまざまな立体構造をとる。

- [用語2]

- 結び目構造:結び目(絡まり)を伴う構造のこと。数学や生物学、化学などのさまざまな分野に見られる。ヒモの結び方には膨大な種類が存在し、その分類や特徴の解明が進められている。

- [用語3]

- 編み込みナノチューブ構造:ナノメートルサイズの太さをもつ円筒状の分子構造をナノチューブという。炭素でできたカーボンナノチューブをはじめ、さまざまな例がありナノ材料として利用される。通常、平らなシートを丸めた構造をしているが、本成果ではヒモを編み込む構造からなっており、編み込みナノチューブと呼んでいる。

- [用語4]

- 自己組織化:分子が自発的に集合し、秩序立った構造を形成する現象。自己集合ともよばれる。その際の分子同士の相互作用にはさまざまなタイプがあるが、特に金属イオンがもつ結合(配位結合)を利用すると、結合の数や方向性が明確に定まるために、精密な秩序構造が得られやすい。

- [用語5]

- 結び目の右巻き・左巻き:二重らせんがドーナツ状に閉じた形をもつ今回の結び目構造(トーラス結び目)には、二重らせんが右巻きの場合と左巻きの場合の2種類がある。右巻きと左巻きの結び目は、鏡に写した関係(鏡像関係)にある。

- [用語6]

- アラニン:タンパク質やペプチドの構成単位であるアミノ酸の一種。Aの記号で表記される。ほとんどのタンパク質に見られる普遍的なアミノ酸。鏡に映した関係にある、L体とD体の構造があるが、本研究では生体分子に一般的に使われているL体のアラニンのことを指す。

- [用語7]

- トポロジー構造:滑らかな変形によって互いに移り変わる図形を同じ形とみなす幾何学はトポロジーと呼ばれ、ここでは分子鎖の絡まり方の違いのことを指す。結び目や知恵の輪状に連なったリングなどのユニークな絡まり分子構造のことを指す。2016年のノーベル化学賞の受賞対象にもなった。分子機械を作るために必要な構造要素としても注目されている。

- [用語8]

- 不斉構造:分子の立体構造において、対称性を欠く構造。キラル構造とも呼ばれる。鏡に映した構造が元の構造と重ならない構造をもつ。

- [用語9]

- グリシン:タンパク質やペプチドの構成単位であるアミノ酸の一種。Gの記号で表記される。ほとんどのタンパク質に見られる普遍的なアミノ酸の中で最も分子量が小さく単純な構造をもっている。不斉構造をもたない。

- [用語10]

- 二面角:原子がA-B-C-Dと結合しているときに、A、B、Cの原子からなる面とB、C、Dの原子からなる面のなす角を指す。ペプチドでは、アミノ酸残基ごとにφ(ファイ)とψ(プサイ)の二種類の二面角があり、ペプチドの立体構造はφとψを2次元的にプロットした図(ラマチャンドランプロット)を用いて考察される。

- [用語11]

- NMR測定:核磁気共鳴(nuclear magnetic resonance)現象を利用した、分子構造解析法。強い静磁場中に置かれたときに、原子核は固有の周波数の電磁波と相互作用する。分子を構成している各原子核は、それぞれ置かれた環境に応じて、少しずつ周波数が異なることから、分子構造や分子間相互作用、分子の運動状態を解析できる。

- [用語12]

- X線結晶構造解析:分子構造を高精度で明らかにする分析手法である。分子が三次元的に規則的に並んだ結晶に対して、X線を照射したときに生じる膨大な数の回折点を測定し、結晶中の分子構造を明らかにする手法。

論文情報

- 掲載誌:

- Journal of the American Chemical Society

- タイトル:

- Helical Sense Control of Metal–Peptide Torus Frameworks Leading to the Folding and Assembly of a Ag21L14 Braided Peptide Nanotube

- 著者:

- Sota Oguma, Yuuki Inomata, Akihiro Hayakawa, Takahiro Nakama, Makoto Fujita,* and Tomohisa Sawada*

- DOI:

- 10.1021/jacs.5c01458

研究者プロフィール

澤田 知久 Tomohisa SAWADA

東京科学大学 総合研究院 化学生命科学研究所 准教授

研究分野:超分子化学