どんな研究?

羽ばたいて空中で静止(ホバリング)する鳥や昆虫を模倣した飛行ロボットを開発できないか。このアプローチは、生物の機能や構造などを真似て、新しい技術の開発に生かす「バイオミメティクス」の一つで、世界各国で研究が行われています。鳥や昆虫の翼は柔軟で、曲がり具合(ひずみ)に反応するセンサを備えています。しかし、このひずみセンサから鳥や昆虫がどのような情報を得て、どのように飛行制御に利用しているのかは、まだ解明されていません。このメカニズムが明らかになれば、飛行ドローンにも応用でき、例えば、飛行ドローンが風で煽られる前に翼の動きを調整するなど、飛行の安定性向上につながる可能性があります。

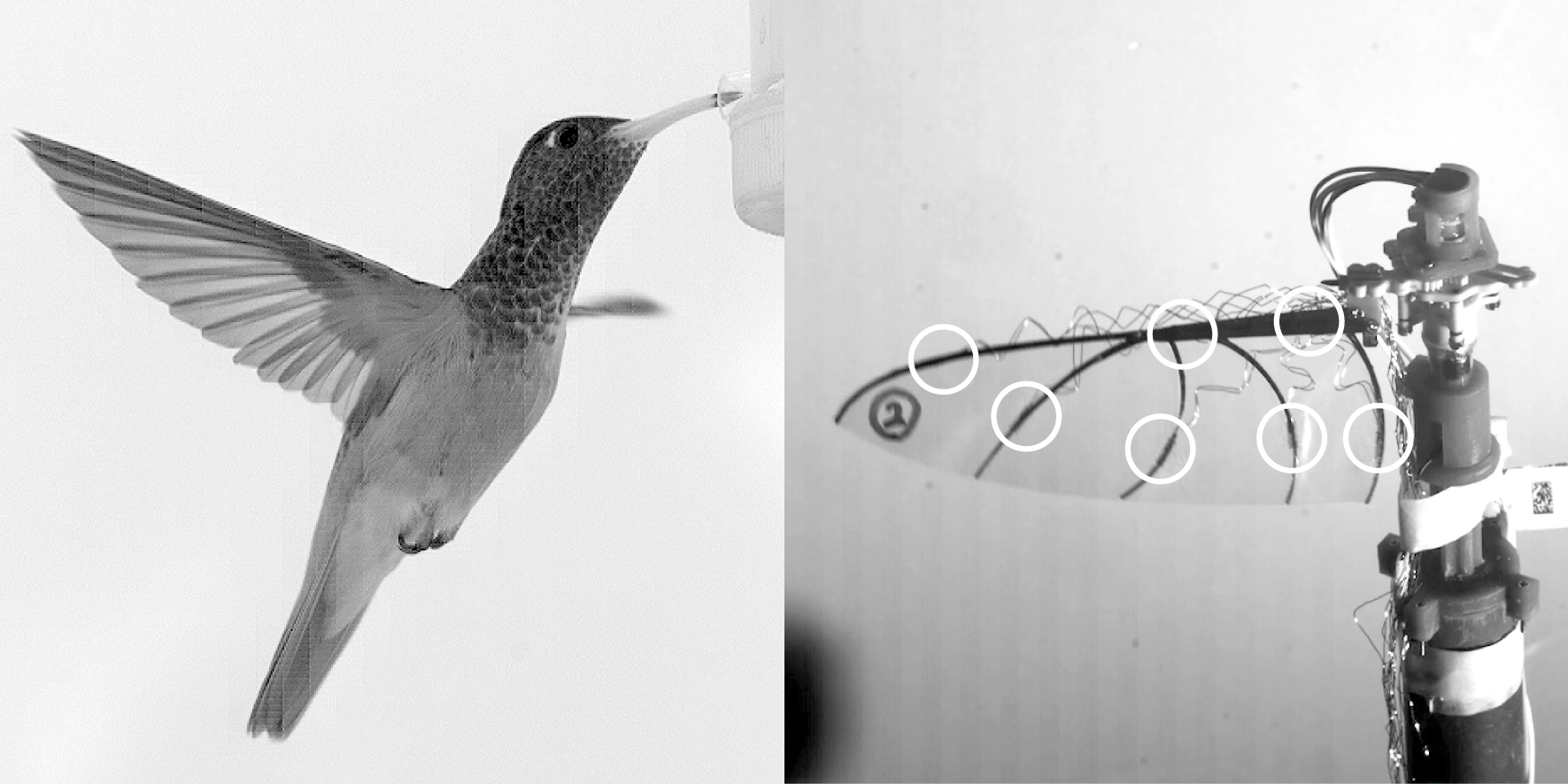

そこで、工学院の田中博人准教授の研究チームは、ホバリングするハチドリを模倣した羽ばたき機をつくり、その柔らかい翼に7つのひずみゲージ(ひずみを測る安価で一般的なセンサ素子)を貼りました。そして、人工的に発生させた毎秒0.8メートルの弱い気流の中で羽ばたかせて、ひずみのデータと風向きの関係を機械学習させました。その結果、7つすべてのひずみゲージのデータを用いた場合、羽ばたき1回分(約0.8秒)のデータから、99%以上の高精度で風向きを識別できることが確認されました。ひずみゲージ1つだけのデータでも、95%以上の精度で識別できました。

ここが重要

今回の研究により、羽ばたいてホバリングする鳥や昆虫が、羽軸(鳥の風切羽の軸)や翅脈(しみゃく:昆虫の翅を支える管状構造)のひずみを通じて、周囲の風向きを敏感に感じ取れる可能性が示されました。現在、飛行機に採用されている風向計測機器は、小型の飛行ドローンに用いるには大きくて重すぎるものですが、今回の研究成果を応用すれば、小型の飛行ドローンでも翼のひずみから風の変化を検知できるようになる可能性があります。

今後の展望

今回の研究は、正面から側面にかけての風向きを高精度で識別することに焦点を当てましたが、今後は上下の風向きも識別できるかを調べます。また、機械学習モデルの簡易化などで計算コストを削減できれば、飛行制御への応用が期待されます。

研究者のひとこと

高速で羽ばたく翼にひずみゲージを貼るだけで、とても弱い風でも向きが分かってしまったことに驚きました。おそらく鳥や昆虫も、しなやかな翼で風の変化を敏感に感じ取っているに違いありません。今後も研究を進めて飛行生物の理解を深め、翼に感覚を備えた知能的な飛行ロボットの実現を目指します。

この研究をもっと詳しく知るには

お問い合わせ先

研究支援窓口