どんな研究?

ヒト属の頭蓋骨は進化の過程で形を変えてきました。例えば現生人類であるホモ・サピエンスと比べ、絶滅したネアンデルタール人では頭蓋骨の底部分(頭蓋底)の後頭部側が短く平らであるなどの特徴があります。頭蓋底が首とつながり、脳を支える上で重要な役割を果たしていることから、頭蓋底の形の変化は、脳や脊椎の進化と関連していると考えられています。しかし、その背景にある遺伝的なメカニズムについては、まだ解明されていません。

そこで大学院医歯学総合研究科シグナル遺伝子制御学分野の船戸紀子准教授を中心とした国際研究チームは、ホモ・サピエンスと絶滅したヒト属との間で頭蓋底の形状に関わる遺伝子座※用語1にどのような違いがあるかを調べました。中でも注目したのは、頭蓋底の発生に重要な役割を持つとされるTBX1遺伝子が位置するゲノム配列です。

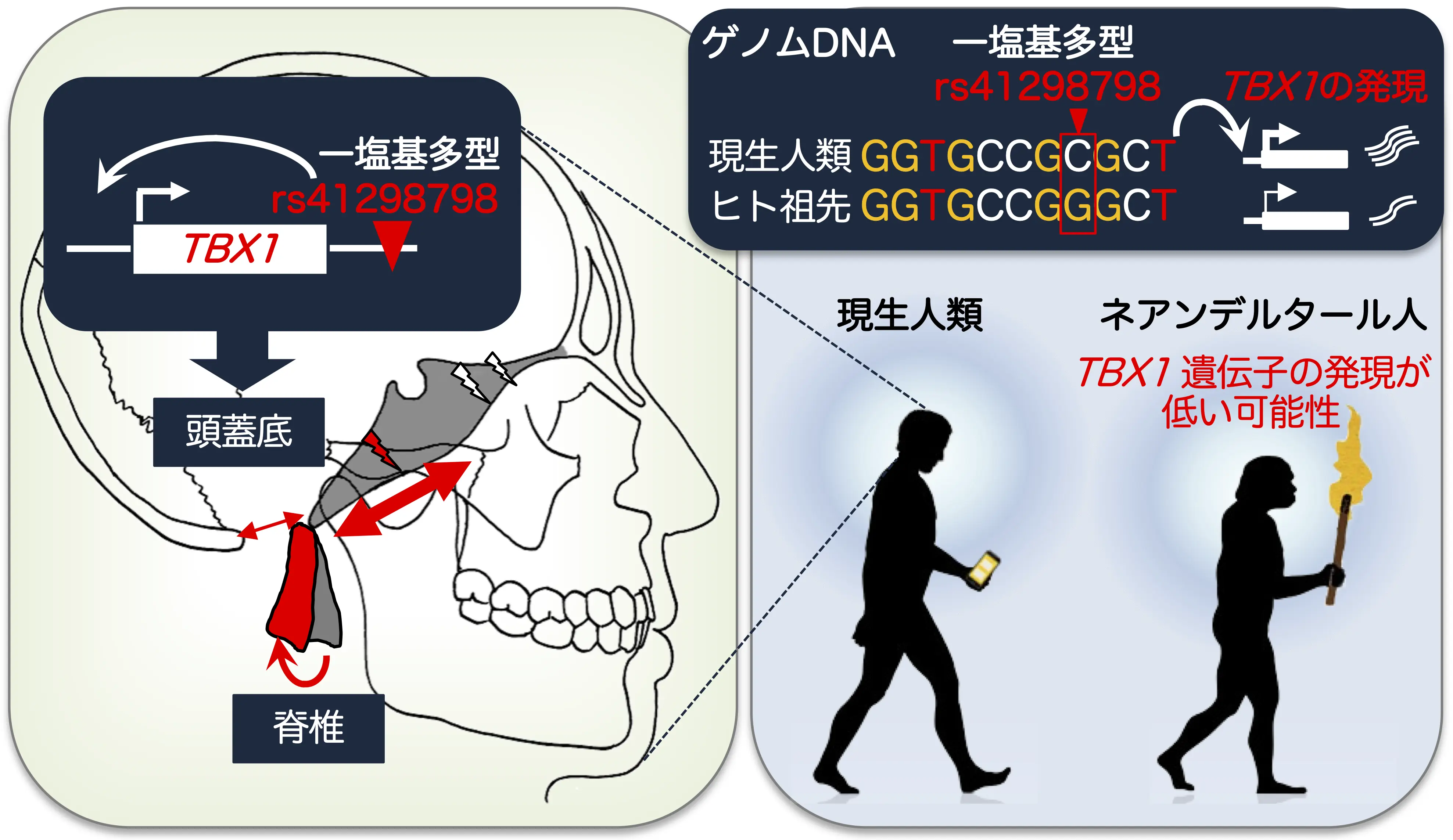

一般的にゲノムDNAにはタンパク質の設計図になる領域(コード領域)とならない領域(非コード領域)があります。非コード領域にも遺伝子発現を調整する重要な働きがあるため、研究チームはTBX1遺伝子座の非コード領域を調べ、ある1つの塩基配列の違いが、ヒトの頭蓋底形態や脊椎の変化に関与している可能性を明らかにしました。

ここが重要

研究チームは、TBX1の遺伝子座にあるSNP「rs41298798」という特定の塩基配列が、絶滅したヒト属では「G」、現代のヒトでは「C」であることに着目しました。組換えDNAおよびゲノム編集技術を用いて、ヒト細胞でこのSNPの働きを調べたところ「C」型はTBX1遺伝子の発現量を高めていました。一方、TBX1遺伝子の機能を失った遺伝子改変マウスでは、頭蓋底の後ろ側が短くなり、脊椎の形態も変化することがわかりました。これらの結果から、TBX1遺伝子座の非コード領域にあるSNP「rs41298798」の変化(G→C)がTBX1遺伝子の発現を促進し、その結果としてヒトの進化の過程で頭蓋底や脊椎の形態変化が起こった可能性が明らかになりました。

今後の展望

この結果は、非コード領域に存在するSNPを対象とした進化の研究に貢献することが期待されます。また、TBX1遺伝子の欠失が原因のひとつとなって発症するディジョージ症候群の頭蓋底や脊椎症状の病態理解にも貢献する可能性があります。

研究者のひとこと

塩基配列のわずかな変化がヒトの進化に大きな影響を及ぼした可能性が明らかになりました。今後私等の研究が、ヒトの進化における遺伝的メカニズムの解明や遺伝性疾患の病態理解につながれば嬉しいです。

用語説明

※ 用語1. 遺伝子座:特定の遺伝子が位置するゲノム上の場所のこと。例えば、ゲノム全体が「本」だとすると、遺伝子座は「特定の単語が書かれているページと行番号」にあたります。

この研究をもっと詳しく知るには

お問い合わせ先

研究支援窓口

- 備考

- お問い合わせは https://www.rdc.isct.ac.jp/contact/ からご連絡ください。