どんな研究?

時計、リモコン、ゲーム機、スマートフォンなど、気づけば私たちの身の回りは電池で動くものだらけです。小さなボタン電池から大きなバッテリーまで、電池は「縁の下の力持ち」として生活を支えています。しかし、もっと長く使いたい、安全であってほしい、そして壊れても再利用できたらいいのに、といった声も多く聞かれています。

研究者たちは長年、電池が抱えるさまざまな課題の解決に挑んできました。たとえば、有機物の液体を使うリチウムイオン電池は高性能ですが、燃えやすく安全面に課題がありました。

また、液体をなくした「全固体電池」は安全で注目されますが、作るのにドライルーム(湿気を極端に減らした特別な部屋)や高温処理が必要で、コストがかかります。つまり、安全に使うことができ、しかも特別な設備を使わずに作れる電池は、まだ開発できていませんでした。

ここが重要

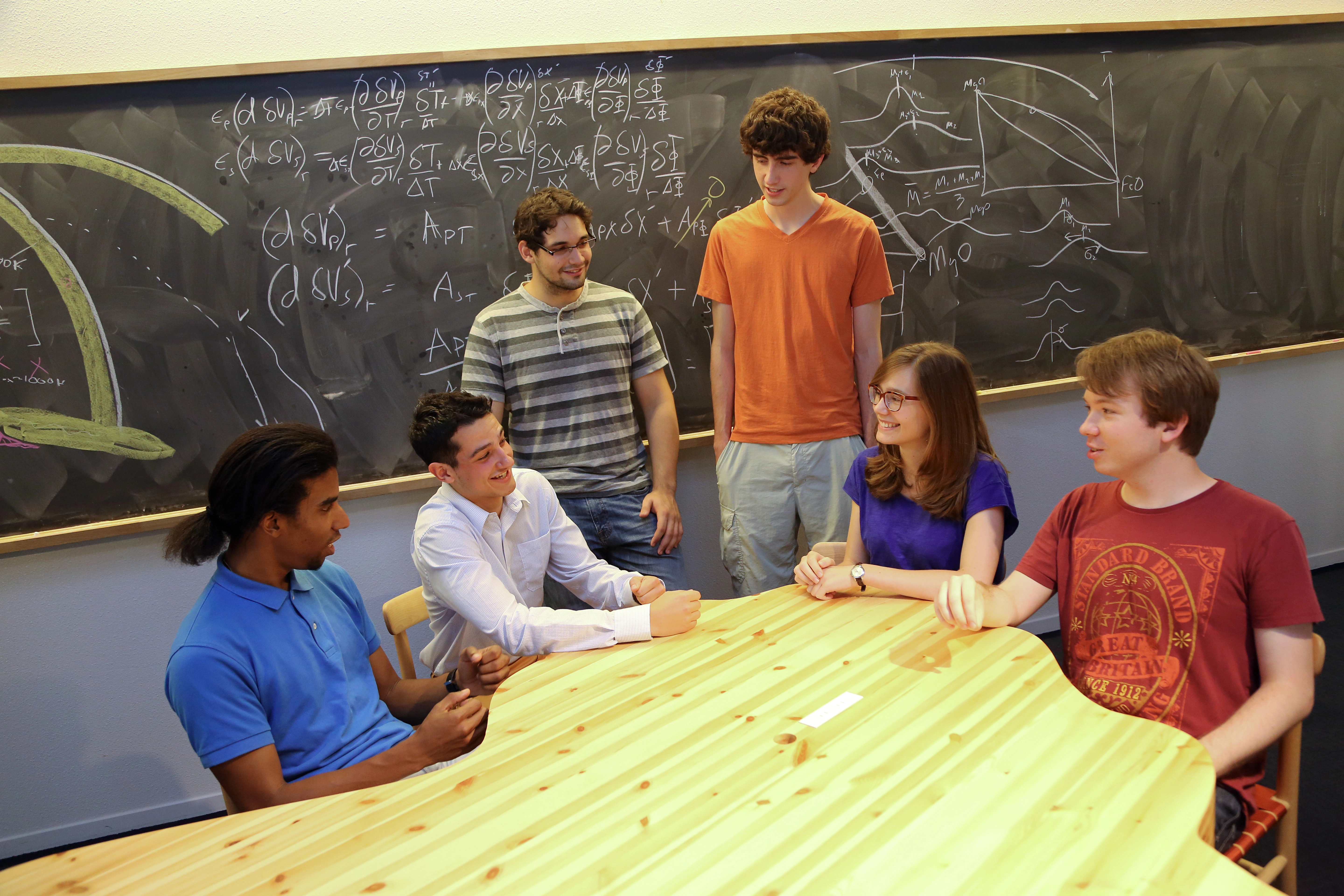

今回、東京科学大学(Science Tokyo)の白鳥洋介(しらとり・ようすけ)特任教授、安井伸太郎(やすい・しんたろう)准教授を中心とする研究チームが開発したのは、「3D-SLISE(スリーディー・スライス)」と呼ばれる新しい電解質(電池の中でイオンを運ぶ役割をする材料)です。

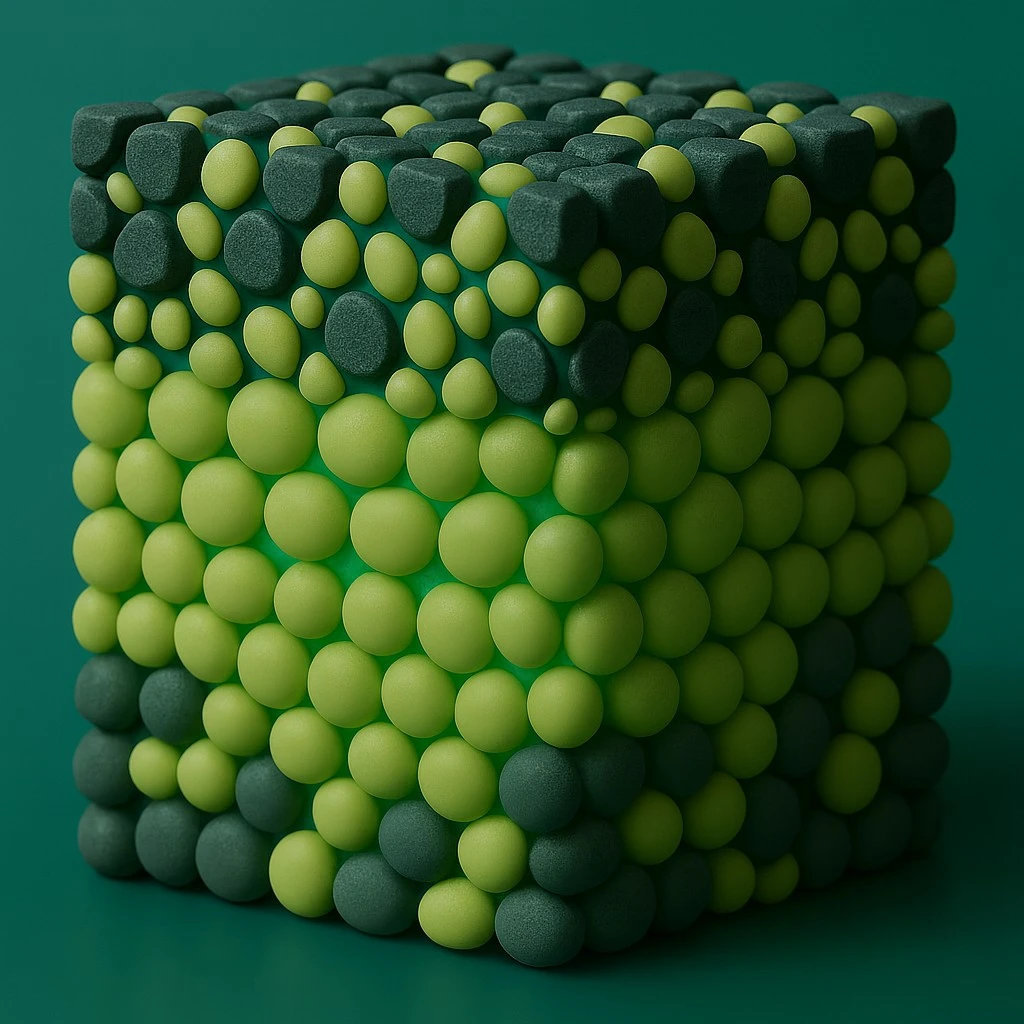

3D-SLISEはセラミックスの粒の間を、なんと「スライム」のようにやわらかい物質でつなぎあわせた、液体と固体の性質をあわせもつ準固体材料です。ホウ酸リチウム、リチウム塩、セルロース、水からなるスライム状部分は、リチウムイオンが動きやすい通路となるので、電解質材料として理想的です。それだけではなく、スライム状物質が、電極とピタッとくっつくので、電池の電極材料に混ぜ込むことで電池全体の性能が向上します。

3D-SLISEには、大きな利点があります。まず、製造にあたってドライルームや高温処理が不要です。そして、3D-SLISEを用いてつくった電池は燃えないので安全に使うことができます。さらに、リサイクルもとても簡単です。使い終わった電池の電解質が水に溶けやすいので、貴重な資源を含む大切な物質を安全かつ簡単に回収して再利用できます。つまり、作りやすく、安全で、資源も循環できるという「いいとこ取り」の次世代電池材料なのです。

今後の展望

今回開発した次世代電池にも、まだいくつかの課題は残っています。しかし、研究チームは課題克服に日々取り組んでおり、将来的には、電気自動車や家庭用の蓄電池、小型の電子機器など幅広い応用を可能にする、より高容量の電池も実現できると考えられています。

近い将来、新しい電池の優れた特徴はバッテリー産業を大きく変えるかも知れません。工場での高価な設備が不要になり、製造コストが大幅に下がり、使い終わった電池から資源を簡単に回収できる。そんな経済性に優れ、環境にも優しい技術が、持続可能な社会づくりに貢献すると期待されています。

研究者のひとこと

スライムのような物質が電池を変える材料になるなんて、最初は誰も想像していませんでした。でも、実験でおこる現象を見逃さず、新しい発想を得ることで、安全で地球にやさしい電池の可能性が見えてきました。今後は実用化をめざして研究を進め、人々の暮らしと環境の両方に貢献していきたいです。

(白鳥洋介:東京科学大学 総合研究院ゼロカーボンエネルギー研究所 特任教授)

現在の生活に電池は欠かせないものになりました。だからこそ、絶対安全で、安心して使える電池が必要です。白鳥教授を中心としたチームで発見したこの技術は、何の心配もなく使える電池を一人一人に届けることができると信じて、社会実装に向けた研究を進めています。

(安井伸太郎:東京科学大学 総合研究院ゼロカーボンエネルギー研究所 准教授)

この研究をもっと詳しく知るには

お問い合わせ先

研究支援窓口