最終発表祭「EDP Gala 2025」を開催

エンジニアリングデザインプロジェクトとTechnology Creatives Programの合同最終発表

2月1日、東京科学大学(Science Tokyo)のディジタル多目的ホールで「エンジニアリングデザインプロジェクト(EDP)」と「Technology Creatives Program(テックリ)」の合同最終発表祭「EDP Gala 2025」が開催されました。

EDPが実施されてきた東京工業大学は、2024年10月1日に東京医科歯科大学と統合し、新たにScience Tokyoとしてスタートしました。EDP Galaは今年度で10回目という節目を迎えましたが、Science Tokyoとしては初めての開催となりました。

EDPとテックリ

2015年に発足したEDPは、半年間のPBL授業(Project Based Learning: 課題解決型学習)で、デザイン思考をベースに独自に築いたプロセスを通して、新たな価値の創出に挑みます。今年度は、本学・武蔵野美術大学・多摩美術大学・昭和女子大学から、多様なバックグラウンドを持つ学生が集まりました。学生たちはチームに分かれて、お互いの専門性を活かしながら、独自の視点で問題を捉え、革新的なプロダクトの創出に取り組みました。

一方のテックリは、新たな価値創造を実現する人材育成を目指した、社会人を対象とする人材育成プログラムです。2022年度に東工大と多摩美術大学、一橋大学が連携して開講しました。業種を超えたエンジニアとデザイナーがチームを組み、技術とデザインの融合を通じて、毎年7月末から半年間かけて新たな価値の創出に挑みます。テックリの第3モジュールとなる「探索モジュール」でScience Tokyo大岡山キャンパスでEDPに合流する形となっています。

いずれも、デザインテーマを提供する企業とともに、実社会の課題に取り組む機会となっています。

Science Tokyoとなって初めてのEDP Gala

半年間の締めくくりとなる最終発表祭「EDP Gala」は、各チームの成果を発表しますが、成果を評価する競争の場ではありません。タイトルに使われている「Gala」はフランス語で「祭典」を意味します。その意味の通り、各チームが成果を共有して、互いに歓び、祝い合う場となっています。

大竹尚登理事長は初めの挨拶の中で、Science Tokyoの設立時に掲げられた「建学の精神」を紹介しました。この精神は、以下の5つの矢から成り立っています。

- 創造する大学

- 実現する大学

-

文化の発展を担う大学

- 未来を担う人材を生み出す大学

- 社会に開かれた大学

これらの理念は、EDPの考え方とも深く通じるものであり、EDPがScience Tokyoにおける模範的な授業の一つとなることが期待されていると述べました。

チームの成果発表

今年は、EDPから9チーム、テックリから4チームの計13チームがそれぞれのテーマに振り分けられ、パートナー企業と共に取り組みました。

今年度のパートナー企業と提供されたテーマは以下の通りです。

-

日本ゼオン株式会社

子育て世代の生活を支える映像体験をデザインせよ -

株式会社丸山製作所

長期避難先でも実現可能な豊かな食体験をデザインせよ -

YKKAP株式会社

生き生きと暮らし続けるための新たな「住まいでの健康習慣」をデザインせよ -

アルプスアルパイン株式会社

高齢労働者の安全・健康を守る働き方をデザインせよ -

教員設定テーマ

高いスキルを持つ高齢者が新しい生きがいを見つける働き方をデザインせよ

最終発表祭では、チームごとにプロダクトと想定するユーザーストーリー、そしてプロダクトの開発に至るまでのプロセスが発表されました。発表の後にはデモンストレーションが行われました。来場者が実際にプロダクトを試したり直接受講生に質問したりと、賑やかな場となっていました。

発表内容の紹介

発表の内容から一部をご紹介します。

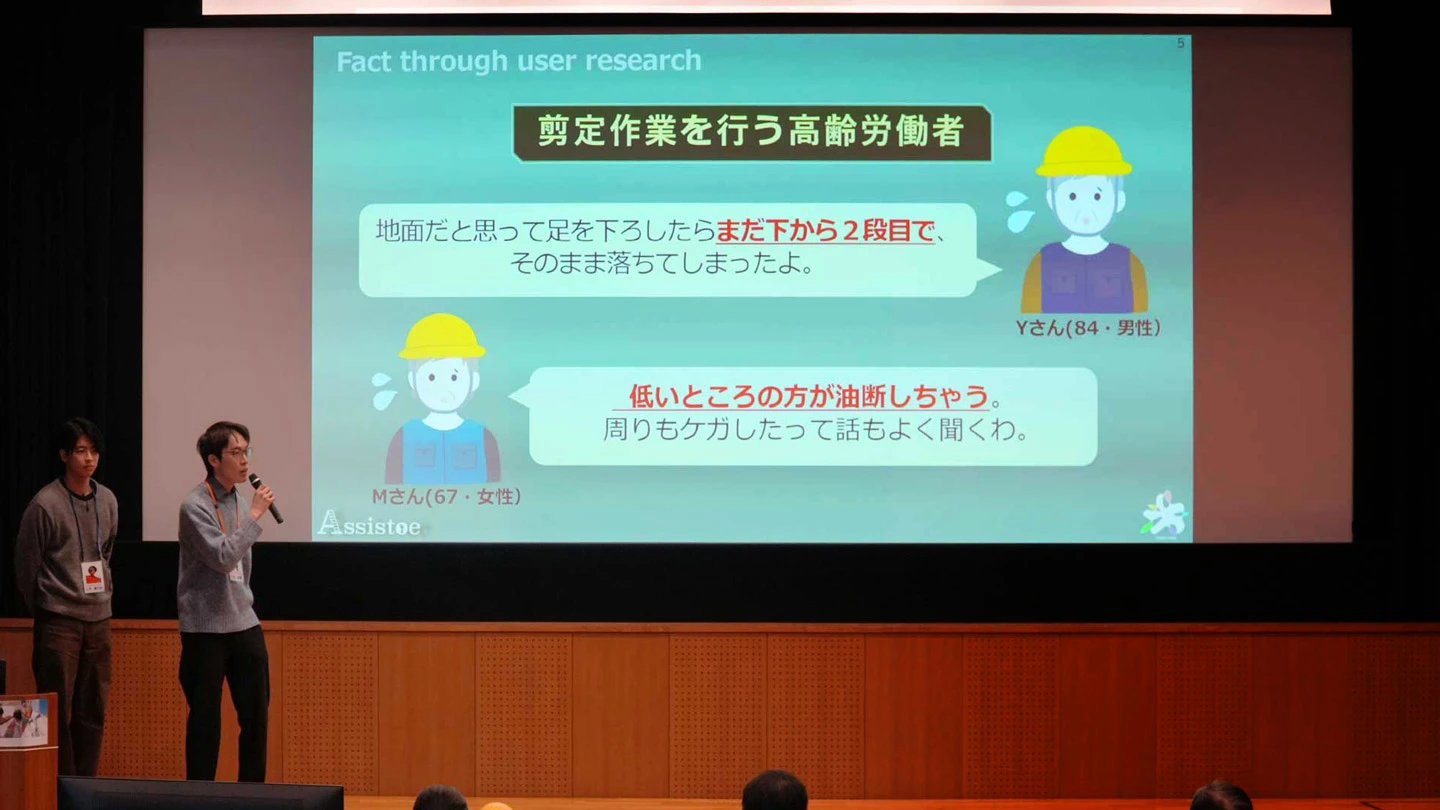

EDP受講生・チーム9「Assistoe」

「高齢労働者の安全・健康を守る働き方をデザインせよ」というテーマに取り組んだチーム9は、「安全は足先から」というキャッチコピーのもと、木の剪定を行う高齢労働者がハシゴを安全に降りられるプロダクトを提案しました。最初にハシゴを安全に使うためのプロトタイプをいくつか制作しましたが、実際に剪定作業でハシゴを使う方からの反応がいまひとつだったため、メンバーは実際の剪定現場を観察しに行きました。その結果、「ハシゴを降りる時、最後の1段を意外と軽視してしまう」という事実を発見しました。そこから試行錯誤の結果たどりついたプロダクトは、板に足先が触れることでハシゴの1段目と地面の勘違いを防ぎ、転落事故を予防することができるハシゴに取り付ける補助器具です。ハシゴに取り付けたままでも邪魔にならないようコンパクトに設計されており、細部までユーザーへの配慮がされていました。何度もハシゴを昇降しながらプロトタイプを改良していくという、自ら赴く・試すという姿勢が生んだプロダクトでした。

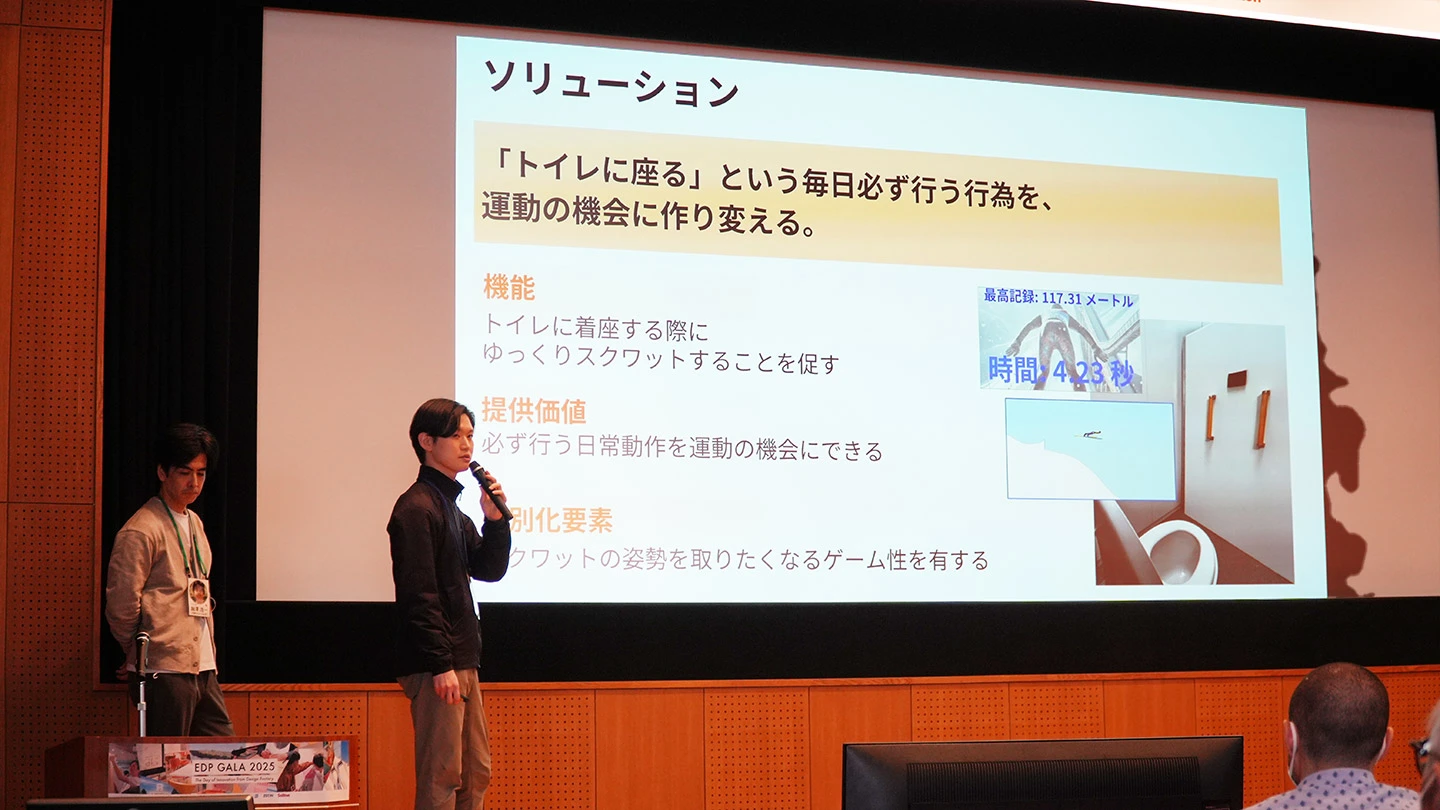

テックリ受講生・チームC「Toilet de Squat」

「生き生きと暮らし続けるための新たな「住まいでの健康習慣」をデザインせよ」というテーマに取り組み、日頃必ず行う行為を運動に変えることに着目したチームCは、トイレに座る動きをスクワットに変えたくなるプロダクトを発表しました。全く運動しない人に新たな行動を促すのではなく、すでに行っていること、しかも1日に何度も行うこととして「トイレ」に注目した点が斬新でした。健康は身近でありとても広いテーマなので、新しい価値を見つけるのが困難です。最初はアイデア出しに苦労しましたが、ターゲットや目指す健康状態をしっかり絞ったことで、面白いアイデアに辿り着きました。

EDP受講生・チーム6「いたずらっコ」

同じく「生き生きと暮らし続けるための新たな『住まいでの健康習慣』をデザインせよ」というテーマに取り組んだチーム6が提案したのは、シニア世代の座りっぱなしを防ぐペットロボットです。このペットロボットはイタズラ好きで、引き出しを少しだけ開けてしまう機能を持っています。すると、引き出しのちょっとしたズレが気になってしまい、引き出しを閉めるために立ち上がるという動作を促します。本来ならかなり腹が立ちそうですが、見た目が可愛くできているので、つい許してしまいます。住環境が便利になりすぎて動く必要がなくなってきていることから、あえて不便を作ることにしました。インタビューだけでなく、ターゲットユーザーの住まいを観察したことで辿り着いたアイデアでした。

これからのEDPとテックリ

社会では、新しい価値を見つける力とその価値を体験可能なものへと落とし込む力がますます求められるようになります。EDPおよびテックリは、今後もイノベーションの総合力を持つ人材育成を目指していきます。

EDPでは、2025年度の受講生ならびにパートナー企業を募集しています。受講は、Science Tokyoのエンジニアリングデザインコースに所属する学生と、武蔵野美術大学・多摩美術大学・昭和女子大学の美術系大学生が参加できます。また、EDPで取り組むテーマを提供し、半年間にわたりプロジェクトを伴走していただける企業を募集しています。参加概要や、学生・企業向け説明会の詳細は、EDPのウェブサイトをご覧ください。

テックリでは、2025年度の受講生を募集しています。理工系またはデザイン系の専門スキルを有する社会人経験のある方が受講できます。詳しくは、テックリのウェブサイトをご覧ください。

関連リンク

お問い合わせ

東京科学大学EDP担当事務

Tel 03-5734-3475

Email edp-info@esd.titech.ac.jp