どんな研究?

パーキンソン病は、手足のふるえや動きにくさを引き起こす病気です。脳の奥深くにある「中脳黒質」では、運動に関係する神経伝達物質であるドーパミンを作り出していますが、パーキンソン病の患者では中脳黒質の神経伝達に関わる一部のニューロンが変性し機能が低下していることなどがわかっています。しかし、パーキンソン病が発症する根本的な原因は長年不明のままでした。総合研究院 高等研究府 病態細胞生物学研究室の清水重臣特任教授ならびに鳥居暁プロジェクト准教授を中心とする研究チームは、家族性パーキンソン病※用語1の原因遺伝子として最近同定されたCHCHD2の変異がパーキンソン病を引き起こす原因であることを解明しました。

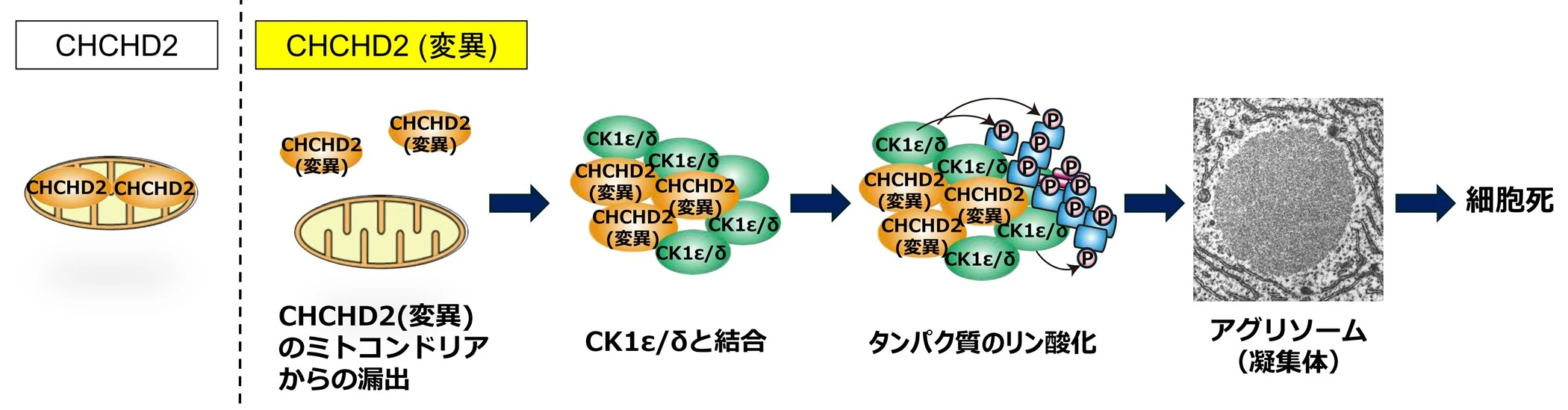

CHCHD2は、細胞中のミトコンドリアの中にありエネルギーを作り出す際に働くタンパク質です。CHCHD2を構成するアミノ酸の一つが変異すると、CHCHD2はミトコンドリアの外に移動し、別のタンパク質CK1ε/δ(細胞の情報伝達を調整するリン酸化酵素の1種)と結合し、「アグリソーム」というタンパク質の集まりを作ることがわかりました。さらに、アグリソームが細胞の正常な働きを妨げ、最終的に細胞死を引き起こす原因になることも判明しました。

CHCHD2は通常ミトコンドリア内にあります。変異がある場合ミトコンドリアから移動してCK1ε/δと結合して下流分子のリン酸化を促進し、最終的に細胞内にアグリソーム(タンパク質の凝集体)を誘発し、細胞死を引き起こす原因になります。

ここが重要

この研究では、マウスやパーキンソン病患者由来のヒト脳細胞を用いて、CHCHD2の変異による影響を詳細に解析しました。研究チームは、CK1ε/δがアグリソームを作ることが細胞死の原因であることを突き止めました。そしてこの作用を阻害する薬剤「PF-670462」を投与することで、細胞のダメージを抑えられることを発見しました。

今後の展望

今後、研究チームはこの阻害薬がヒトのパーキンソン病患者にも有効かどうかを検証していく予定です。また、なぜ一部の人だけがこのCHCHD2変異を持つのかについても研究を進め、発症リスクの特定や予防策の開発を目指します。将来的には、病気の進行を遅らせるだけでなく、発症自体を防ぐ新たな治療薬の開発につながる可能性があります。

研究者のひとこと

清水重臣特任教授

今回の発見により、これまで知られていなかったパーキンソン病のメカニズムが明らかになりました。この結果から、将来的には原因が不明である孤発性のパーキンソン病の治療や予防にも道が開けることを期待しています。

鳥居暁プロジェクト准教授

今回の発見により、CHCHD2変異がパーキンソン病を起こすメカニズムが明らかになりました。今回の阻害剤も含めて、変異による疾患発症メカニズムに適した新たな治療薬の開発に今後繋がることも期待しています。

用語説明

※ 用語1. 家族性パーキンソン病:親から子へと遺伝するタイプのパーキンソン病

この研究をもっと詳しく知るには

お問い合わせ先

研究支援窓口