Science Tokyo設立記念シンポジウム「What is Science?—東京科学大学の考える科学とは?」を開催

東京科学大学(Science Tokyo)は4月15日、東京科学大学蔵前会館で、Science Tokyo設立記念シンポジウム「What is Science?—東京科学大学の考える科学とは?」を開催しました。善き未来をビジョンとして掲げ、医学、歯学、理学、工学、情報学、リベラルアーツといった従来の縦割りの研究体制を、分野横断的なアプローチへと大胆に転換する新たな仕組み「Visionary Initiatives(VI:ビジョナリーイニシアティブ)」の導入により、既存の枠組みにとらわれない科学のあり方や、社会とともに価値を創造していく未来像を探る本シンポジウムは、Science Tokyoの挑戦的なビジョンを示す場となりました。

シンポジウムは2部構成で、第1部は「東京科学大学の考える科学とは?」をテーマとしたパネルディスカッションを行い、大学の名称にも使用されている「科学」について再考しました。第2部では、本学が導入したビジョナリーイニシアティブ(VI)を紹介しました。VIを通じてScience Tokyoは社会とともにどのような新たな価値を創造することができるのかを議論しました。

本学の学生・教職員、卒業生をはじめとして、他の大学、研究機関、民間企業、在学生の保護者、行政職員、高校生など700人を超える参加者が、会場およびオンラインのハイブリッド形式で参加しました。

開会

理事長あいさつおよび新大学紹介

シンポジウムは、大竹理事長の開会あいさつから始まりました。理事長は「社会が大きな変化を迎える中で、ビジョンで動機付けされた融合研究が社会を巻き込むことにより、科学研究の領域が拡張されるのではないか」とビジョナリーイニシアティブ(VI)の着想を語りました。

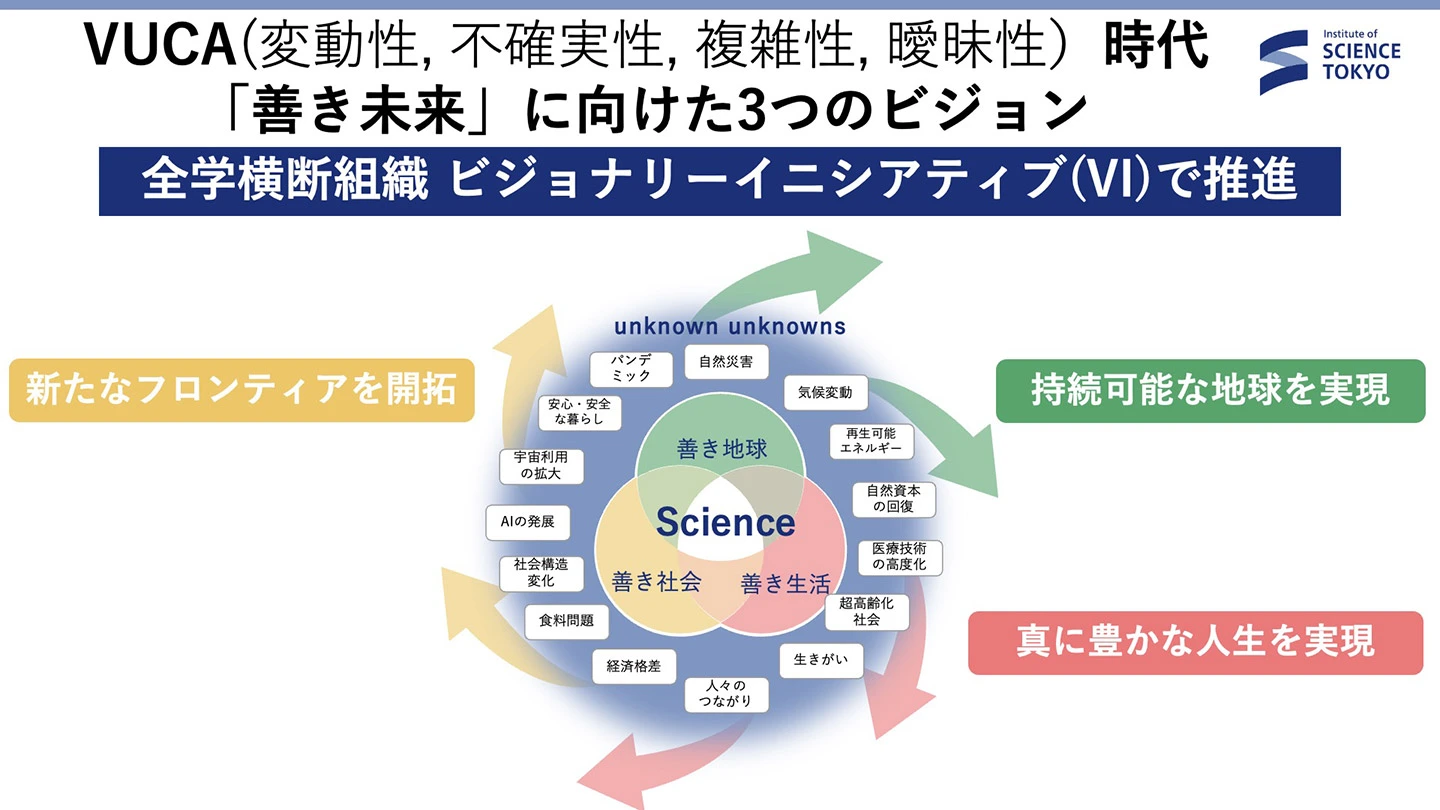

2024年10月にScience Tokyoが誕生して半年、Science Tokyoは、善き未来をビジョンとして掲げ、その実現を目指す研究体制「ビジョナリーイニシアティブ(VI)」を、2025年4月より全学に導入することを同日に発表しました。VIは現行の分野別縦割りの研究体制を、横断型へと大きく変革する仕組みです。全学すべての研究者約1,800人(常勤)が順次、いずれかのVIに参加し、大学院教育も連動させます。これにより統合で掲げてきた、医工連携など融合研究を加速させ、VIを通じて社会の多様な組織とともに、イノベーションを生み出すエコシステムを構築していきます。

理事長は、「科学とは何か、そして、科学研究のフロンティアを拡大した先にどのような社会を実現できるのかを一緒に考えていきましょう」とメッセージを贈りました。

来賓あいさつ

文部科学省研究振興局長の塩見みづ枝氏から、世界に開かれた大学として、異分野の融合や社会との共創により新しい科学の地平の開拓に取り組むことへの期待が寄せられました。

海外連携機関 ビデオメッセージ

統合前から連携を深め、今後一層の連携強化が見込まれる海外連携大学および組織からのビデオメッセージが紹介されました。統合によって誕生したScience Tokyoが世界に大きなインパクトを与えることへの期待と激励の言葉がタイ国立科学技術開発庁、マサチューセッツ工科大学、アーヘン工科大学から贈られました。

タイ国立科学技術開発庁のスキット長官は、「科学技術の発展、特に、工学・医歯学のシームレスな統合という重要な節目に立ち会えたことを光栄に思う」とお祝いの言葉を述べました。マサチューセッツ工科大学のクスマノ教授は、先端技術の応用においては伝統的な学問分野を融合して考える必要があると述べたうえで、「失敗を実験として扱い、そこから学び、スタートアップや新たなビジネスを成功させるための教育システムや文化を構築する必要がある」と新大学の飛躍に向け、示唆に富んだメッセージを贈りました。アーヘン工科大学のリュディガー学長は「両大学は、工学と医学の結びつきを通じた研究プロファイルのアプローチや戦略的開発において強い相乗効果を発揮するだろう。そして、アーヘン工科大学はScience Tokyoの発展に対して密接なパートナーシップで引き続き伴走したい」と大学連携の意義を確認し、今後の継続的な連携を希望している旨を述べました。

第1部:東京科学大学が考える科学とは? —パネルディスカッション—

ファシリテータを務める古川哲史執行役副理事(総合戦略担当)・副学長(研究・産学官連携担当)の「これからどんな『科学』を展開したいか」という問いからパネルディスカッションはスタートし、3人のパネリストからそれぞれが考える「科学」が提示されました。

リベラルアーツ教育研究院の伊藤亜紗教授は、社会における反科学の動きや科学の公正さの視点およびAI科学者の存在などのトピックを紹介し、科学の意義が揺さぶられている現状について提起しました。

医歯学総合研究科 公衆衛生学分野の藤原武男教授は、現代の公衆衛生学において研究が深く及んでいない課題として、社会と人間および人間同士の関係性を動的に探究する科学、平均値ではなく異質性を解明する科学、時間軸の要因にフォーカスを当てた科学の3点を、例を挙げながら紹介しました。

未来社会創成研究院 地球生命研究所の関根康人教授は、現代宇宙研究の現在地を紹介しながら地球外生命体を発見するという自身の夢を語りました。そして、あらゆる分野の研究の融合が必要となる宇宙というフィールドにおいて、コンバージェンス・サイエンティストとしては火星に人類を送って社会を作るという野望を明かしました。

3人のパネリストから提示された「科学」を踏まえて、議論はコミュニケーション論、生成AIとエネルギー問題、宇宙に人が住む意義というテーマにも及びました。

第2部

ビジョナリーイニシアティブで善き未来を共創する

第2部は、新たに導入された横断型研究体制、ビジョナリーイニシアティブ(VI)について、まず波多野睦子理事・副学長(研究・産学官連携担当)から概要説明がありました。

「Science Tokyoは、実現を目指す社会変革の姿を『善き生活・善き社会・善き地球』の3つのビジョンとして定め、ビジョンを目指す研究体制としてVIを導入した。これまで統合で掲げてきた医工連携など融合研究を加速し、VIを通じて社会の多様な組織とともにイノベーション創出の新たなエコシステムを構築していく」と述べて、VI導入の目的を示しました。

そして3つのVIの研究統括者(PD:プログラム・ディレクター)が、掲げるビジョンの展望とそれを実現する体制をプレゼンテーションしました。

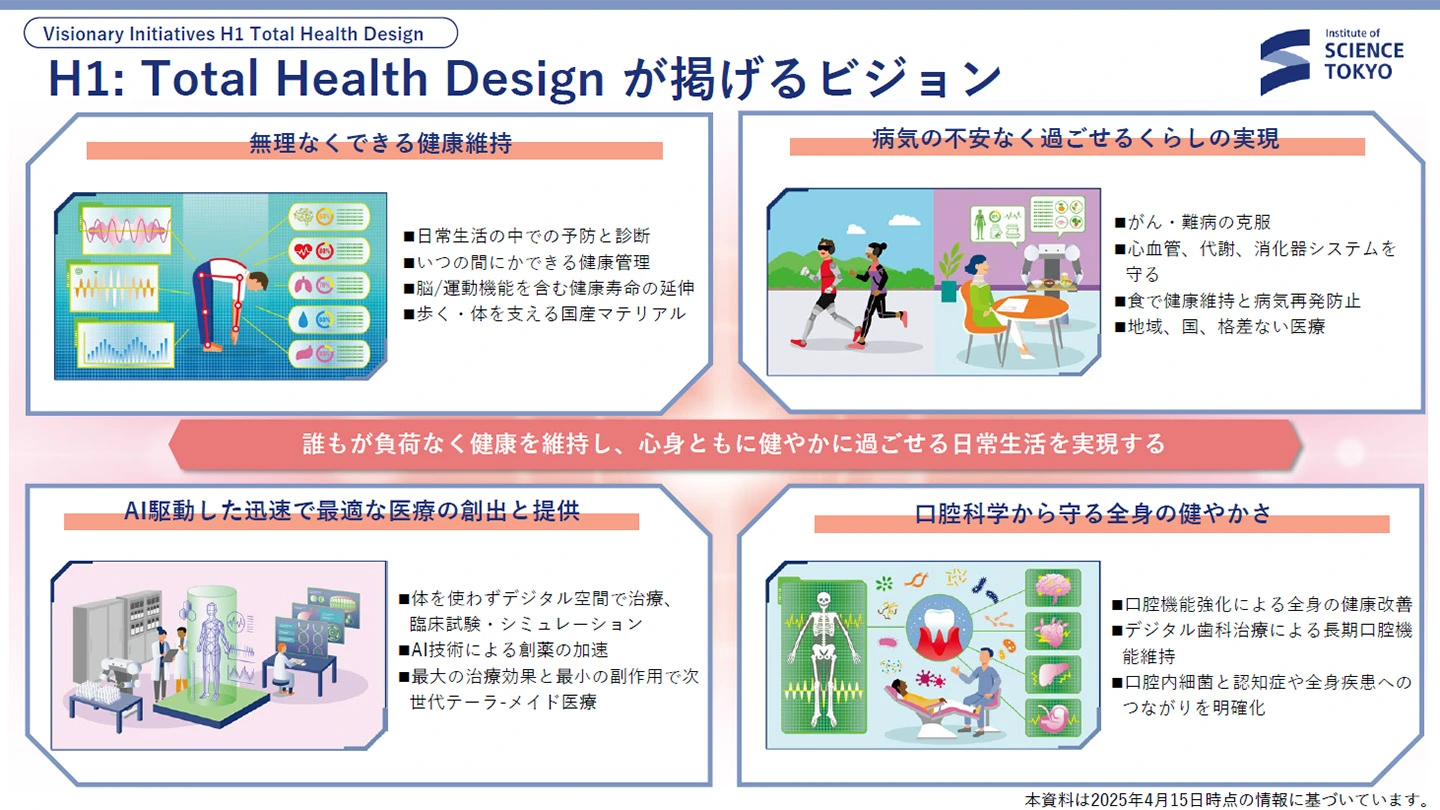

Visionary Initiatives H1 Total Health Design「科学はすべての人の健康と福祉のために」

医歯学総合研究科 包括病理学分野の石川文彦教授は、人々の幸せに寄り添う科学、医工連携による疾患克服の将来構想を語りました。具体的には、医療センシング技術による予防や国産マテリアルを用いた治療による生活の質と幸せの向上、医師の技とロボットやA Iなど工学の共創による最先端の難病治療、開発した治療を世界に届けて医療に格差をなくす未来像を示し、世界の健康を支えるビジョンに向けた研究が日々進んでいることを紹介しました。

Visionary Initiatives S1 Innovative-Life Society「サイバー・フィジカル空間で共創社会を開拓する」

工学院 電気電子系の阪口啓教授は、目指す未来社会を実現するための要素技術として、自動運転やデジタルツイン、医療用ロボット等の研究事例を挙げ、具体的なエコシステムを形成している例として、駿河湾スマートオーシャンフィールドを取り上げて、スマート物流・スマート漁業・サスティナブルオーシャンに向けた取り組みが前進していることを紹介しました。

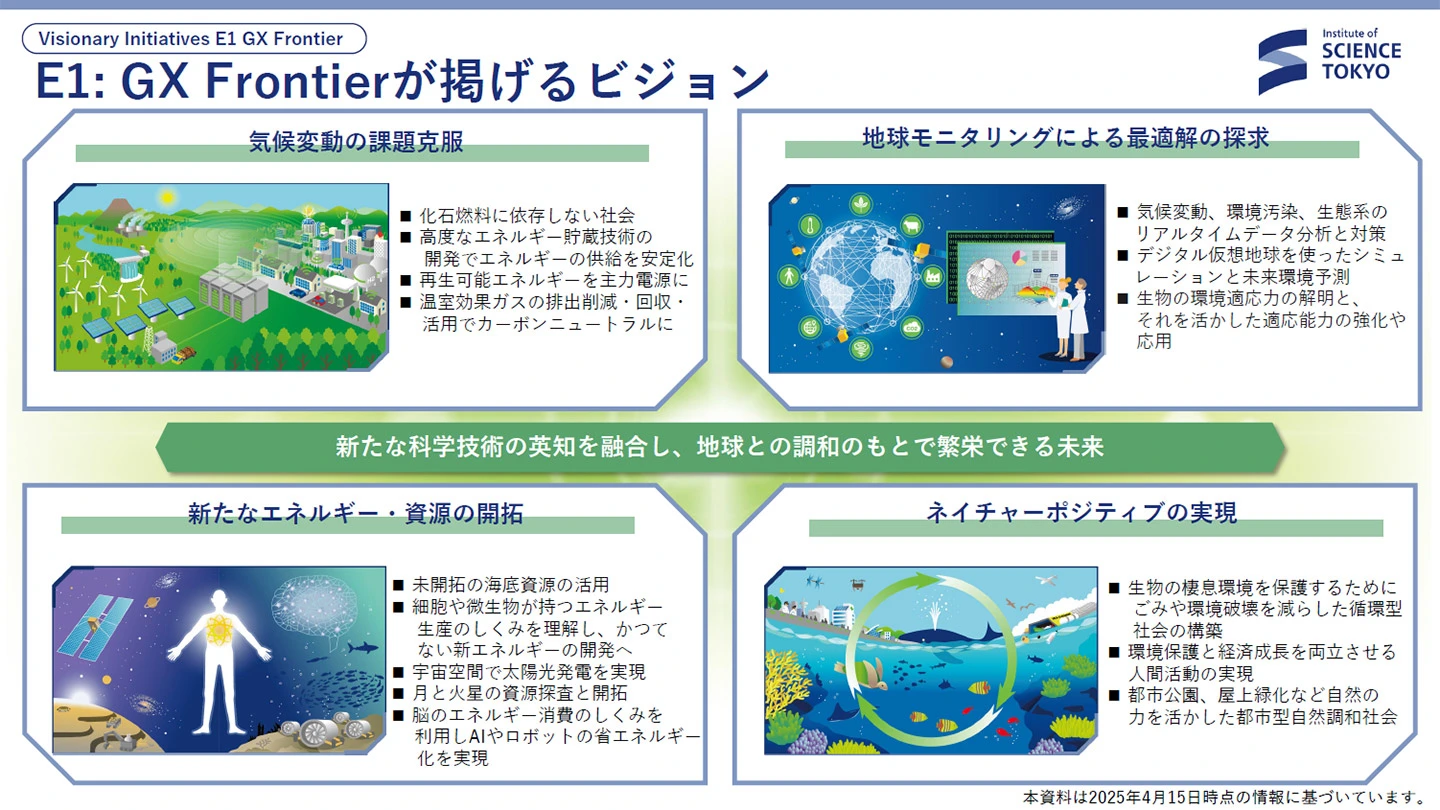

Visionary Initiatives E1 GX Frontier「グリーントランスフォーメーションで持続可能な未来を実現する」

環境・社会理工学院 イノベーション科学系の後藤美香教授は、世界平均気温の上昇、絶滅種の増加、エネルギー消費量の増加やプラスチック廃棄物の増加など、地球規模で解決に向かわなければならない課題に対する研究を紹介しました。グリーンエネルギー技術、衛星データを用いた大気汚染評価システム、脳の情報処理過程から学ぶ人工知能の省エネ化、生物多様性と社会的要因の統合評価などの研究により、持続可能かつ地球との調和のもとで繁栄できる未来像を示しました。

学生が語るありたい未来像

ビジョナリーイニシアティブ(VI)の重要な担い手である学生が自身の研究テーマとありたい未来像を語りました。

医歯学総合研究科で消化器内科学を研究する桐野桜さんは、「人生100年時代、全ての人が健康な胃腸で美味しいご飯を食べられる未来を実現したい」と話し、また、統合を通じて新たな仲間がたくさんできたと話しました。

工学院でロボットの制御技術を研究する伊藤匠さんは、「自分の後続の世代がわくわくして研究できるように、新しい研究分野が生まれ、継続的に進歩する社会を作りたい」と意気込みました。

物質理工学院で省エネに貢献しうる材料を研究する横田純輝さんは、「地球温暖化による異常気象や、自然災害によって生活が脅かされることのないように、環境問題が解決され、快適で安心できる世界が実現してほしい」と語り、自らも大学で学んだことを生かして、社会に貢献していきたいと話しました。

工学院でガソリンエンジンの基礎研究を行う、多ケ谷優治さんは、エネルギー・情報卓越教育院での自分の研究分野と一見して関係のない機械学習の知識や異分野の海外研究者との議論が研究に役立った経験から、「分野を越えて分け隔てなくそれぞれの研究課題に対してそれぞれの立場から議論に参加することでより多くの社会課題が解決できると考えている。私もそんな研究者になりたい。また、大学はそんな学びの場を実現してほしい」と話し、実体験を持って、分野融合の重要性を語りました。

将来的には、VIは大学院教育との連動が構想されており、学生の参画によって、ビジョンに向けた研究の加速への期待が感じられるセッションとなりました。

イノベーション・エコシステム・ビルダーへの期待

第2部の後半は、本学の運営方針会議で議長を務める村上由美子氏より講演がありました。ベンチャーキャピタルのゼネラル・パートナーの立場と多くのスタートアップに携わった経験から、社会課題が複雑であるほど解決策は多くの異なったバックグラウンドの人が同じ場所に集まって議論する必要があり、社会課題が大きいほどそこから生まれる経済機会が大きいことを述べ、Science Tokyoがプラットフォームとなって、そうした社会課題を解決するスタートアップのエコシステムが生まれることに大きな期待を寄せました。

総括および閉会

総括として大竹理事長は「ビジョンを先に作って、そこから現在へとさかのぼった上で、多くのステークホルダーともにエコシステムを構築し、ビジョンを目指すことで難しい課題も乗り越えられるようになる」と述べて、ビジョン駆動型の研究体制の意義を強調しました。

そして、最後に田中学長より閉会のあいさつがありました。学長は「学内の教職員・学生だけでなく、今日シンポジウムに集まったみなさまも含めてお互いに仲間だと思って、ともに大学を作っていくので、今後も支援をお願いしたい」と述べて、開かれた大学として社会の多くの人たちと大学を作っていく姿勢を示し、シンポジウムを締めくくりました。