ポイント

- 複数種のゼオライトを原料とする新たな合成手法により、単一原料では不可能だった高Al含有CON型ゼオライトの合成に成功。

- 目的ゼオライトと共通の構造ユニット(CBU)を有するゼオライトを原料とすることで、目的ゼオライトの結晶化が促進されることを確認。

- 「ゼオライトブレンディング」という新しい合成手法で、CON型ゼオライトの用途拡大や新規構造の創製に貢献。

概要

東京科学大学 総合研究院 ナノ空間触媒研究ユニットの横井俊之教授と澤田真人博士課程学生(研究当時)らの研究チームは、複数種のゼオライト[用語1]を出発原料として用い、それらをブレンディングすることで所望の構造・組成を有するゼオライトを合成するという新しい合成手法を開発した。

ゼオライトのシリカ骨格への異種元素の導入に関しては、これまで数多くの研究が進められてきたが、ゼオライトの種類によって導入可能なアルミニウム(Al)量に限界があることが多い。Al含有量の限界を広げることは、多様な用途に適した触媒の発見につながると期待されることから、新たな合成手法の開発が求められていた。

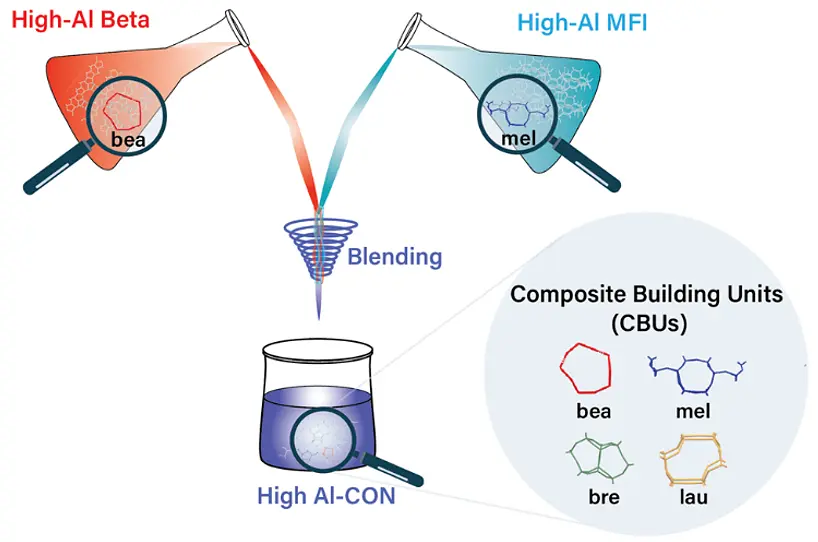

本研究では、高Al含有CON型ゼオライト[用語2]の合成を目指して、目的とするゼオライトと共通のCBU[用語3]を有するゼオライトを原料材料とする合成手法を検討した。原料に用いるゼオライトの構造やAl含有量などを精査した結果、目的であるCON型ゼオライトと共通のCBUを一部有するBetaゼオライトやMFI型ゼオライトを混ぜて用いることで、従来はSi/Al原子比=100が限界であったAl含有量をSi/Al原子比=20まで高めたCON型ゼオライトの合成に成功した。

今回開発した、複数種のゼオライトを原料に用いる「ゼオライトブレンディング」という新しい合成手法は、CON型ゼオライトの用途拡大はもちろん、ゼオライトの構成原子の多様化や新しい構造のゼオライトの創製に資するものである。

本研究成果は、東京科学大学 国際先駆研究機構 World Research Hub (WRH)、Ruhr-University BochumのHermann Gies(ハーマン・ギース)教授、東京科学大学 社会連携・DE&I本部の野村淳子マネジメント教授、三菱ケミカル株式会社らによって行われ、2月10日付の「Angewandte chemie international edition」に掲載された。

背景

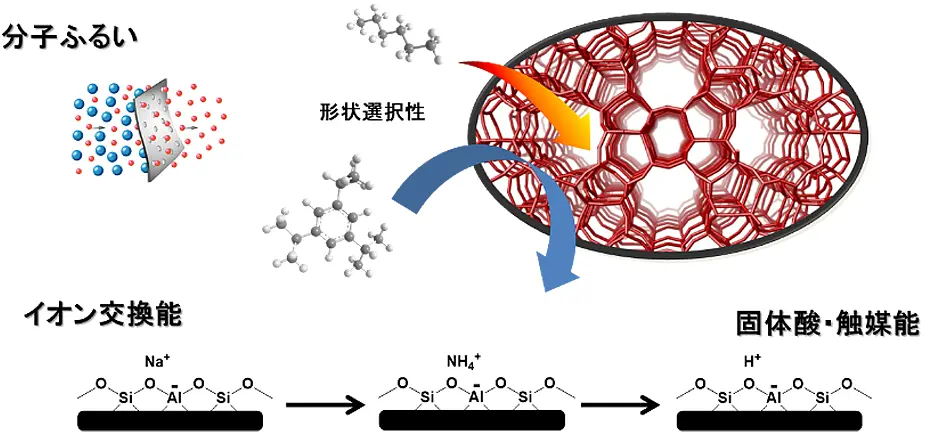

ゼオライトは主にユビキタス元素[用語4]であるケイ素(Si)、アルミニウム(Al)、および酸素(O)原子から構成され、それらが規則的に配列して組みあげられた結晶性多孔質材料である(図1)。細孔構造による分子ふるい能、骨格内Al原子によるイオン交換能・吸着能、そして触媒能をはじめとする多彩な機能を持つ。最近ではこうした機能を生かして、二酸化炭素・炭化水素・バイオマス等が関わる炭素循環、窒素酸化物・アンモニア・硝酸イオン等が関わる窒素循環、さらには金属類も含めた多様な資源循環に対応可能な材料として利用されており、SDGs実現のキーマテリアルとして世界的に注目されている。

ゼオライトの物性・機能は、細孔構造(骨格トポロジー)によって一義的に決まるわけではなく、結晶サイズやモルフォロジー、細孔との方位関係、親水性・疎水性、原子配列、異種元素(ヘテロ原子)の導入とその位置・分布、欠陥の位置・分布といった諸々の要素のシナジーにより制御される。これらの要素の中でも骨格組成、特にAl含有量は物性を支配する起点であり、極めて重要である。しかし多くのゼオライトは限られた骨格組成でしか合成できず、その組成を自在制御する手法の開発が望まれている。これまでに、フッ化水素酸を用いるフッ化物法やゼオライト転換[用語5]法により、Al含有量が少ないゼオライトや、新たな骨格構造を有するゼオライトの合成が実現している。しかし高いAl含有量を示すゼオライト合成に関しては、効果的な手法はほとんど報告されていなかったのが実情である。

従来のゼオライト転換法では、出発原料であるゼオライトが部分的に溶解して、局所的に秩序構造を有したオリゴマーが前駆体となり、目的ゼオライトの結晶化を容易にしているのではないかと考えられている。そこで研究チームは、この現象を高いAl含有量を示すゼオライト合成に適用できないかと考え、目的ゼオライトと共通するCBUを有する出発原料を複合的に用いるアプローチを採用した。

研究成果

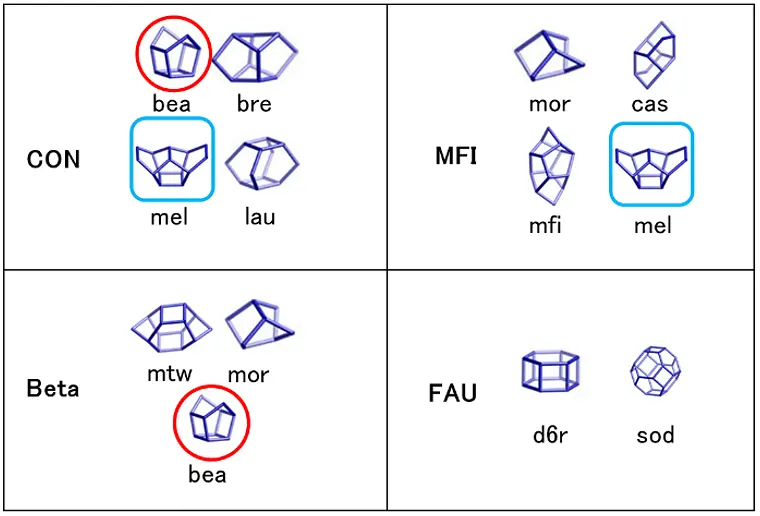

本研究では、目的ゼオライトとして、高いAl含有量を示すCON型ゼオライトの合成を試みた。具体的には、汎用的なゼオライトであるBetaゼオライト(Si/Al=12.5)、およびMFI型ゼオライト(Si/Al=11.5)をAl源およびSi源とすることで、従来はSi/Al原子比=100程度(Siの0.01等量のAl)が限界であった CON型ゼオライトのAl含有量をSi/Al原子比40まで高めることを目指した。図2に示したように、共通のCBUを有するBetaゼオライト(共通CBU “bea”)やMFI型ゼオライト(共通CBU “mel”)を用いたところ、それぞれの場合でCON型ゼオライトの結晶化が確認された。MFI型ゼオライトを用いた場合には合成した結晶に原料由来のピークがわずかに認められたが、Betaゼオライトでは原料由来の回折パターンは全く確認されず、単相での合成に成功した。さらに元素分析や核磁気共鳴による分析から、どちらを原料にした場合でも、仕込み値とほぼ同等のAlが導入されており、その多くが骨格に導入されていることがわかった。一方で、目的ゼオライトと共通のCBUを有しないFAU型ゼオライトを用いた場合には、CON型ゼオライトの結晶化が全く確認されなかった。

図2. 目的ゼオライトであるCON型ゼオライトのCBUと、出発原料として検討した各種ゼオライトのCBU。赤線で囲っているCBUはCONとBetaで共通しているCBU、青線で囲っているCBUはCONとMFIで共通しているCBUを示している。

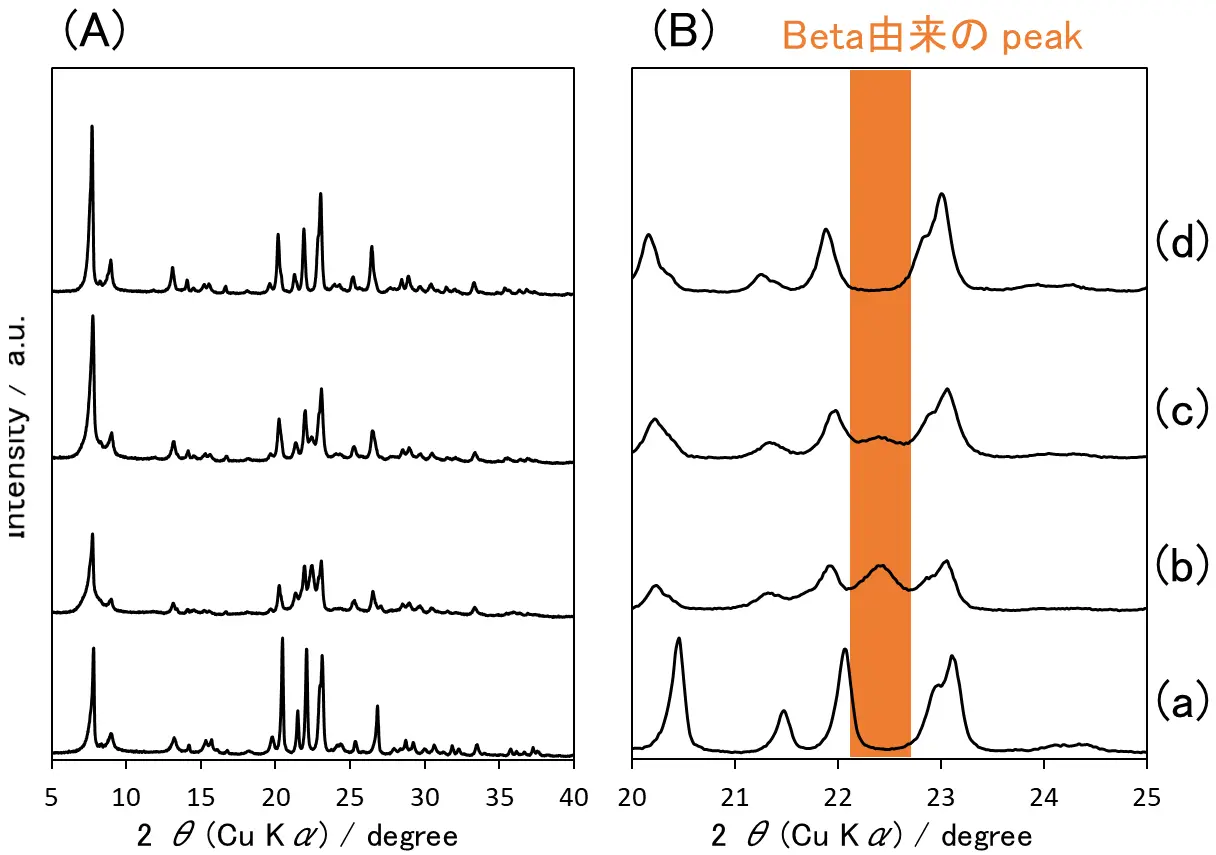

次に、BetaゼオライトやMFI型ゼオライトを原料に用いて、さらに多くのAlの導入ができるかどうかを検討した。Al含有量がさらに高いSi/Al原子比20のCON型ゼオライトを合成したところ、結晶に原料由来のピークが確認され、単相でのCON型ゼオライト合成には至らなかった。そこで、出発原料を複数種用いてCON型ゼオライトと共通するCBUの数を増やすことで、よりCON型に近づけられるのではないかと考え、BetaゼオライトとMFI型ゼオライトを50%ずつ原料に用いたところ、原料由来の回折パターンを大幅に低減できた。合成温度の検討も行った結果、単相でのCON型ゼオライト合成に成功した(図3(d))。得られた試料は、仕込み値とほぼ同等のAlが導入されており、その多くが骨格に導入されていることも確認された。

こうした高Al含有CON型ゼオライトにおいて、BetaゼオライトとMFI型ゼオライトのどちらが結晶化に寄与しているのかを調べるため、配合の割合を極端に変えた合成検討を行った。ゼオライト原料の90%をMFI型ゼオライトにしたところ、合成された結晶に一部原料由来のMFI型ゼオライトが残存していることが確認された。一方で、ゼオライト原料の90%をBetaゼオライトにしたところ、単相でのCON型ゼオライトを合成できた。これらの結果から、高いAl含有量を示すCON型ゼオライトの結晶化においては、主にBetaゼオライトが重要な役割を担うことが示唆された。

(a)Si/Al比400のCON型ゼオライト

(b)原料にBetaゼオライトを用い、170℃条件で合成した仕込みSi/Al比20の試料,

(c)原料にBetaおよびMFI型ゼオライトを用い、170℃条件で合成した仕込みSi/Al比20の試料

(d)原料にBetaおよびMFI型ゼオライトを用い、200℃条件で合成した仕込みSi/Al比20の試料

社会的インパクト

本研究の最終目標は、ゼオライトの結晶化に重要なファクターを明らかにし、自由自在な元素組成・位置制御を可能にするゼオライト合成技術を確立することである。今回開発した合成手法を、現状ではハイシリカ領域においてしか合成できないゼオライトへ適用することで、これまであまり研究対象とされてこなかったゼオライトの高Al含有化が期待される。

今後の展開

本研究では、複数種のゼオライトを出発原料とすることで、高Al含有ゼオライト合成が可能であるということが明らかとなった(図4)。今回はCON型ゼオライトを対象とした成果であるが、この合成手法はCON型ゼオライト以外のゼオライトにも適用できることから、高Al含有ゼオライト合成のための主要な選択肢の一つになると期待される。

今後は、対象とするゼオライトを拡張し、“ゼオライトブレンディング”という手法の汎用性を検証していきたい。様々なゼオライト合成における出発ゼオライト原料の種類やその組み合わせを幅広く検討することで、CBUの本質的な役割や目的ゼオライトと原料の構造的な類似性が与える影響を明らかにしていく。

付記

本研究はNEDO グリーンイノベーション基金、ならびにScience Tokyo SPRING (JPMJSP2106 、JPMJSP2180)支援を受けて行われた。

用語説明

- [用語1]

- ゼオライト:アルミノケイ酸塩の総称。多孔質結晶構造を持ち、分子ふるい効果や固体酸性、イオン交換能などの特性を示す。非常に多彩な骨格構造を持ち、それぞれにアルファベット3文字の骨格コードが割り当てられている。今回用いたBeta、CON型, MFI型およびFAU型ゼオライトは全て異なる骨格構造を有している。

- [用語2]

- CON型ゼオライト:CON型ゼオライトは[001]方向および[010]方向にそれぞれ酸素12員環(大細孔)、酸素10員環(中細孔)の貫通孔が通り、さらに[100]方向に細孔と細孔をつなぐように12員環が存在する3次元の細孔構造となっている。CON型ゼオライトの応用例の一つとしてメタノール to オレフィン、通称MTO反応があげられる。

- [用語3]

- CBU:ゼオライト骨格を構成する単位(Building units; BU)の一つであるComposite Building units(複合構造単位)の略称。複数の異なるゼオライト骨格構造に現れる特定のユニットで、骨格構造間の関連性を特定するのに役立つ。

- [用語4]

- ユビキタス元素:地球上のどこでも採掘や精錬ができる、ありふれた元素のこと。地表を構成する元素の存在量(重量比)が多い順では、酸素、シリコン、アルミニウム、鉄、カルシウム、ナトリウム、カリウム、マグネシウム、水素、チタンとなっている。

- [用語5]

- ゼオライト転換:出発原料にゼオライトを含む合成法を指す。一般的に用いられる非晶質原料からの合成と比べて、原料としてゼオライトを用いた合成は明確な優位性があると知られている。

論文情報

- 掲載誌:

- Angewandte Chemie International Edition

- タイトル:

- Zeolite Blending: A New Approach to Direct Crystallization of Aluminosilicate Zeolite(ゼオライトブレンディング:アルミノシリケートゼオライトの新しい直接結晶化手法)

- 著者:

- Masato Sawada1, Kensuke Okubo1, Yao Lu1, Samya Bekhti1, Hiroto Toyoda1, Liang Zhao1, Hiroaki Onozuka2, Susumu Tsutsuminai2, Junko N. Kondo1, Hermann Gies1,3, Toshiyuki Yokoi1

(1:東京科学大学、2:三菱ケミカル、3:ルール大学ボーフム)

研究者プロフィール

横井 俊之 Toshiyuki YOKOI

東京科学大学 総合研究院 ナノ空間触媒研究ユニット 教授

研究分野:触媒化学、ゼオライト科学