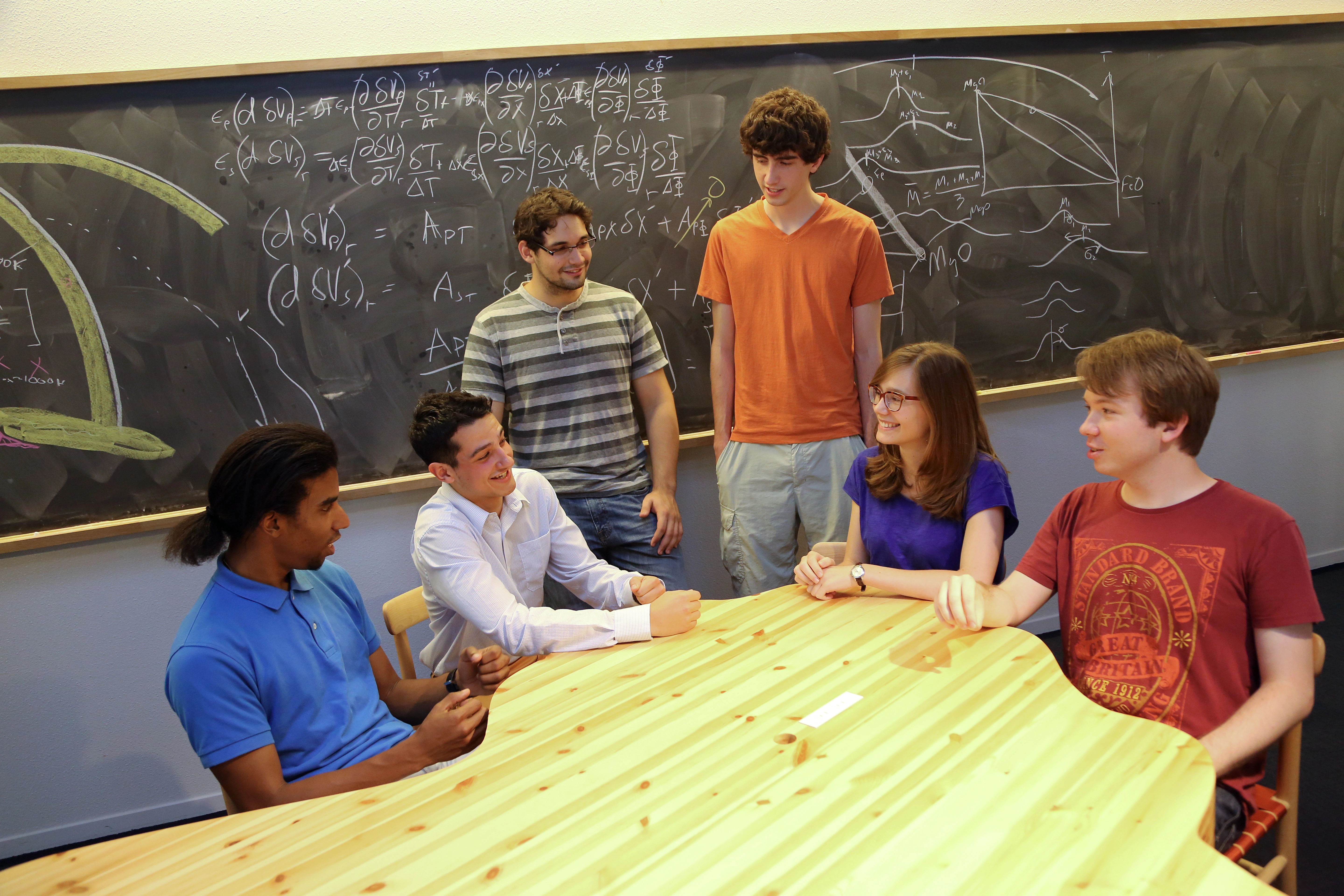

どんな研究?

肝臓がんは、気づかれにくく、見つけたときには手遅れであることもある怖い病気のひとつです。世界的にみると6番目に多いがんで、死亡率も高いことで知られています。

肝臓がんを治療するためには、体の中を写したCT画像の中から「がんらしい部分」を正しく見つけ、まわりと区別しなければなりません。

これまでは、専門の先生たちが何百枚もの画像を1枚ずつチェックしていましたが、時間もかかるし根気もいります。また画像を判断する先生によってばらつきがあることも課題のひとつでした。

AI(人工知能)の導入とともに、このプロセスを改善する挑戦が進んできましたが、AIが正しい判断をするためには、何千枚ものがんの画像と、がんがどこにあるかを示した「答えのついた画像」を読み込ませ、学習させることが必要です。しかし、たくさんのがんの画像を集めることも簡単ではありません。

そこで、東京科学大学(Science Tokyo)の鈴木賢治(すずき・けんじ)教授らは、画像の中からがんの領域をAIが自動で見つけ出す方法を開発しました。しかも、これまでのAIのように大量のデータを必要とせず、驚くことにたった数人分のデータでもきちんと学べるのがポイントです。

ここが重要

鈴木教授らは、「画像からその一部分(パッチ)」を大量に抜き出しAIに見せて学習させる方法を編み出しました。

また、がんは多くの場合、大雑把に丸い形をしていることに注目し、がんらしい形を強調するフィルターを画像にかける工夫も加えました。

こうすることで、AIはより少ない情報でもがんを見つけやすくなりました。

今後の展望

この方法が広く利用できるようになれば、AIの力で素早くがんを見つけることが、より身近になります。

たとえば、地方の病院や、設備が限られた場所でも、経験豊かな専門医がいなくても、正確に診断する手助けができるようになります。

将来的には、がんの早期発見や治療の精度向上につながると期待されています。

研究者のひとこと

AIは魔法ではありませんが、ちょっとした工夫で医療にとってとても心強い味方になります。今回の研究は、“少ない情報でも正しく判断する”という、人間の観察力にも似た能力をAIに持たせることに挑戦しました。

いつかこの技術が、みなさんやご家族の健康を守る一助になり、希望の光となってくれることを願っています。

(鈴木賢治:東京科学大学 総合研究院 バイオメディカルAI研究ユニット 教授)

この研究をもっと詳しく知るには

お問い合わせ先

研究支援窓口